『言葉の海へ』高田宏(その二) ― 2018-05-05

2018-05-05 當山日出夫(とうやまひでお)

続きである。

やまもも書斎記

『言葉の海へ』高田宏

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/04/8843351

高田宏.『言葉の海へ』(新潮文庫).新潮社.2018 (新潮社.1978)

http://www.shinchosha.co.jp/book/133301/

この画像は、私が持っている『言海』の「あ」の冒頭の部分である。学生の時に古書店で買って今も持っているものである。

この本を読みながら付箋をつけた箇所を、すこし引用しておきたい。

「「日本」はすこしずつ育ってはいたが、文彦のうちにあるような「日本」は、まだこの国には根づいていない。在るべき「日本」のために、「日本辞書」と「日本文法」は、なにほどかを為し得るはずだ。そして、この仕事は余人に任せることはできぬ。いや、自分のほかに人はいない。この仕事の重さを知ること、この仕事と「日本」との関わりを明確に見ること、そして、この仕事を洋学上に築くこと、それは、この大槻文彦にしかできぬ。」(pp.245-246)

「右か左かと分ける見方からすれば、てんでんばらばらかも知れない。しかし、ひとつの思想で国は育たない。「世界」を最も知る明六社の人びとが、多様な方向に仕事をすることで、「日本」が育って行った。大槻文彦の『言海』も、そのひとつである。/或る微妙な、国家形成のかなめの仕事が、この人びとの手に成っていった。政治権力と反政府行動と、その両者だけではネーションは生まれない。必要なのは、或る微妙な、「知」を活性化した触媒である。」(p.247)

他にも多数の付箋をつけたのだが、明治の初期のナショナリズムの中に大槻文彦がいたことは確かだろう。いや、そのような人物として、著者(高田宏)は、大槻文彦を描いている。

ここで、大槻文彦のナショナリズムは、きわめて肯定的に描かれている。それが、国語辞典の編纂とストレートにむすびついている。

今日、このようなストレートなナショナリズムで、国語辞典を語ることはできなくなっている。国語辞典とは、いったい誰のための、何のための辞書であるのか、これが、改めて問われる時代をむかえている。

ひとつには、日本語という言語が、日本語を母語とする人びとだけのものではなくなってきている。外国人受け入れなどにともなって、日本語を母語としない人びとをも視野にいれる必要がおこってきている。

だが、かつて、大槻文彦が『言海』を編纂した時代は、まさに、日本語が「国語」になる、その時代でもあった。このことについて、今日の視点からは、極めて否定的にとらえる傾向が強い。だが、そのような時代、いや、それ以前の前近代、幕末期から開国の時代をむかえて、国家が成立していく過程において、日本語の辞書、文法が、自らの手によって編纂されるべきという、これは必然の意識である。

『言海』については、今日多くの研究がある。その中にあって、『言葉の海へ』は、『言海』の生まれた時代背景、明治のナショナリズムと日本語の辞書、文法ということについて、一つの見解をしめしている。ことばや辞書ということを考えていくと、どうしてもナショナリズムの問題を避けてはとおれない。『言海』とナショナリズムを考えるうえで、今後もこの本『言葉の海へ』は重要な位置を占めるものであるにちがいない。

やまもも書斎記

『言葉の海へ』高田宏

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/04/8843351

高田宏.『言葉の海へ』(新潮文庫).新潮社.2018 (新潮社.1978)

http://www.shinchosha.co.jp/book/133301/

この画像は、私が持っている『言海』の「あ」の冒頭の部分である。学生の時に古書店で買って今も持っているものである。

この本を読みながら付箋をつけた箇所を、すこし引用しておきたい。

「「日本」はすこしずつ育ってはいたが、文彦のうちにあるような「日本」は、まだこの国には根づいていない。在るべき「日本」のために、「日本辞書」と「日本文法」は、なにほどかを為し得るはずだ。そして、この仕事は余人に任せることはできぬ。いや、自分のほかに人はいない。この仕事の重さを知ること、この仕事と「日本」との関わりを明確に見ること、そして、この仕事を洋学上に築くこと、それは、この大槻文彦にしかできぬ。」(pp.245-246)

「右か左かと分ける見方からすれば、てんでんばらばらかも知れない。しかし、ひとつの思想で国は育たない。「世界」を最も知る明六社の人びとが、多様な方向に仕事をすることで、「日本」が育って行った。大槻文彦の『言海』も、そのひとつである。/或る微妙な、国家形成のかなめの仕事が、この人びとの手に成っていった。政治権力と反政府行動と、その両者だけではネーションは生まれない。必要なのは、或る微妙な、「知」を活性化した触媒である。」(p.247)

他にも多数の付箋をつけたのだが、明治の初期のナショナリズムの中に大槻文彦がいたことは確かだろう。いや、そのような人物として、著者(高田宏)は、大槻文彦を描いている。

ここで、大槻文彦のナショナリズムは、きわめて肯定的に描かれている。それが、国語辞典の編纂とストレートにむすびついている。

今日、このようなストレートなナショナリズムで、国語辞典を語ることはできなくなっている。国語辞典とは、いったい誰のための、何のための辞書であるのか、これが、改めて問われる時代をむかえている。

ひとつには、日本語という言語が、日本語を母語とする人びとだけのものではなくなってきている。外国人受け入れなどにともなって、日本語を母語としない人びとをも視野にいれる必要がおこってきている。

だが、かつて、大槻文彦が『言海』を編纂した時代は、まさに、日本語が「国語」になる、その時代でもあった。このことについて、今日の視点からは、極めて否定的にとらえる傾向が強い。だが、そのような時代、いや、それ以前の前近代、幕末期から開国の時代をむかえて、国家が成立していく過程において、日本語の辞書、文法が、自らの手によって編纂されるべきという、これは必然の意識である。

『言海』については、今日多くの研究がある。その中にあって、『言葉の海へ』は、『言海』の生まれた時代背景、明治のナショナリズムと日本語の辞書、文法ということについて、一つの見解をしめしている。ことばや辞書ということを考えていくと、どうしてもナショナリズムの問題を避けてはとおれない。『言海』とナショナリズムを考えるうえで、今後もこの本『言葉の海へ』は重要な位置を占めるものであるにちがいない。

『言葉の海へ』高田宏 ― 2018-05-04

2018-05-04 當山日出夫(とうやまひでお)

高田宏.『言葉の海へ』(新潮文庫).新潮社.2018 (新潮社.1978)

http://www.shinchosha.co.jp/book/133301/

この本は再読になる。最初出た時に買って読んだのを覚えている。学生のときだった。

はっきり言って、学生の時……国文学、国語学ということを勉強する……この本を読んであまり関心しなかったのが印象として残っている。『言海』という辞書の成立論をあつかったものとして読むと、今ひとつ物足りなく感じてしまったのであろう。

だが、それから四〇年ほどたって、文庫版で再読してみて……なるほど、若い時にこの本の良さが分からなかったのも無理はない、と反省するところがある。この本は『言海』という辞書の成立論……学問的分野でいえば、国語学史ということになる……の本ではない。そうではなく、幕末から明治にかけて、近代を生きた大槻文彦という人物の、その生涯をつらぬいていたものが何であったかの評伝なのである。これは、近代という時代を作ってきた、一人の人間、大槻文彦の人生を追った作品である。

逆に言えば、この本からは、「近代」というものを見てとることができるかもしれない。そのような広い視点にたって読まないといけない。

この本は、明治24年、芝公園の紅葉館での、『言海』出版記念の祝宴のときからはじまる。この時の祝宴に集まった人びとを紹介した後、著者(高田宏)は、次のように書いている。

「参会者を貴顕碩学の諸士と呼べばそれまでだが、この顔ぶれには実は三つの焦点がある。(中略)/円の一つは「条約改正への関心」であり、二つは「反藩閥の心情」、そして三つが「洋学を背景にした国家意識」だ。ナショナリズムとも呼べる感情が、この三つを結んでいる。」(pp.30-31)

この本『言葉の海へ』で描き出される大槻文彦の人生は、ナショナリズムの人生であるといってよいであろう。

断っておくと、私は、ナショナリズムを悪い意味でつかおうとは思わない。幕末から明治の初期にかけて、近代的な国家である日本をどのように築いていくか、その根底にある素朴な、だが一方で熱烈な、感情である。これを私は、肯定的に受けとめておきたいと思っているし、また、この本を読んで感じる、大槻文彦のナショナリズムは、素直に肯定できるものして描かれている。

そして、このナショナリズムの感情が起こってくる背景にあるのが、仙台という土地にかかわる、江戸時代以来の感情……リージョナリズム(郷土意識とでも言おうか)……、それと、大槻文彦の学んだ洋学、そして、漢学、である。

この本から浮かび上がってくるのは、大槻文彦という一人の人間の人生であると同時に、大槻が生きた時代……幕末から明治にかけて……その「近代」という時代の様相である。それは、明治維新をなしとげた薩長藩閥でもない、仙台という地に根ざした地方の感覚から、日本という近代国家へと変貌していくプロセスでもある。

新しい新潮文庫本は、明治150年ということで刊行になったらしい。「近代」という時代を考えてみるのに役に立つ、すぐれた本であると思う。

追記 2018-05-05

この続きは、

やまもも書斎記 2018年5月5日

『言葉の海へ』高田宏(その二)

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/05/8844424

http://www.shinchosha.co.jp/book/133301/

この本は再読になる。最初出た時に買って読んだのを覚えている。学生のときだった。

はっきり言って、学生の時……国文学、国語学ということを勉強する……この本を読んであまり関心しなかったのが印象として残っている。『言海』という辞書の成立論をあつかったものとして読むと、今ひとつ物足りなく感じてしまったのであろう。

だが、それから四〇年ほどたって、文庫版で再読してみて……なるほど、若い時にこの本の良さが分からなかったのも無理はない、と反省するところがある。この本は『言海』という辞書の成立論……学問的分野でいえば、国語学史ということになる……の本ではない。そうではなく、幕末から明治にかけて、近代を生きた大槻文彦という人物の、その生涯をつらぬいていたものが何であったかの評伝なのである。これは、近代という時代を作ってきた、一人の人間、大槻文彦の人生を追った作品である。

逆に言えば、この本からは、「近代」というものを見てとることができるかもしれない。そのような広い視点にたって読まないといけない。

この本は、明治24年、芝公園の紅葉館での、『言海』出版記念の祝宴のときからはじまる。この時の祝宴に集まった人びとを紹介した後、著者(高田宏)は、次のように書いている。

「参会者を貴顕碩学の諸士と呼べばそれまでだが、この顔ぶれには実は三つの焦点がある。(中略)/円の一つは「条約改正への関心」であり、二つは「反藩閥の心情」、そして三つが「洋学を背景にした国家意識」だ。ナショナリズムとも呼べる感情が、この三つを結んでいる。」(pp.30-31)

この本『言葉の海へ』で描き出される大槻文彦の人生は、ナショナリズムの人生であるといってよいであろう。

断っておくと、私は、ナショナリズムを悪い意味でつかおうとは思わない。幕末から明治の初期にかけて、近代的な国家である日本をどのように築いていくか、その根底にある素朴な、だが一方で熱烈な、感情である。これを私は、肯定的に受けとめておきたいと思っているし、また、この本を読んで感じる、大槻文彦のナショナリズムは、素直に肯定できるものして描かれている。

そして、このナショナリズムの感情が起こってくる背景にあるのが、仙台という土地にかかわる、江戸時代以来の感情……リージョナリズム(郷土意識とでも言おうか)……、それと、大槻文彦の学んだ洋学、そして、漢学、である。

この本から浮かび上がってくるのは、大槻文彦という一人の人間の人生であると同時に、大槻が生きた時代……幕末から明治にかけて……その「近代」という時代の様相である。それは、明治維新をなしとげた薩長藩閥でもない、仙台という地に根ざした地方の感覚から、日本という近代国家へと変貌していくプロセスでもある。

新しい新潮文庫本は、明治150年ということで刊行になったらしい。「近代」という時代を考えてみるのに役に立つ、すぐれた本であると思う。

追記 2018-05-05

この続きは、

やまもも書斎記 2018年5月5日

『言葉の海へ』高田宏(その二)

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/05/8844424

『半分、青い。』における方言 ― 2018-04-19

2018-04-19 當山日出夫(とうやまひでお)

今度のNHKの朝ドラ『半分、青い。』も見ている。ドラマの時代設定は、1980年代。舞台は、岐阜である。地方を舞台にしたドラマであるから、当然のように、その地方の方言がつかわれている。テレビを見ていると、その地方の方言は、さほど特色が強いとは感じられない。標準的な日本語に近い印象である。だが、それとなくその地方の雰囲気を感じさせる話し方である。これはこれでいいとして、見ているとその方言を使わない登場人物がいる。

それは、語り、ナレーションである。ヒロイン(鈴愛)の祖母(廉子)であるが、はやく一週目に亡くなってしまって、ナレーションになっている。風吹ジュンである。(このようなナレーションの設定は、以前のドラマでは、『べっぴんさん』であった。菅野美穂が母親役で出ていて、亡くなってからナレーションをしていた。)

この語り、ナレーション(廉子)、生きている間(?)は、岐阜方言だったと思うのだが、ナレーションになってからは、方言が消えている。少なくとも、私の見た限りでは、そのように感じる。ドラマの進行を客観的な視点から見るナレーションという立場からするならば、方言ではなく、標準語の方がふさわしいということなのであろう。このナレーションのことばが、これから、標準語のままでいくのか、あるいは、場合によっては、祖母の立場にもどって方言に帰ることがあるのか、これから気をつけて見ていきたいと思う。

また、〈心の声〉とでもいうべきものがあった。律の語りも、方言を感じさせなかった。

それから、子どもの時代に登場していたブッチャーの親。西園寺一家である。この母親は、いかにもお金持ちという感じの話し方である。『ドラえもん』におけるスネ夫の家を思い浮かべればいいだろうか。「お金持ち」には、方言は似つかわしくないということかもしれない。あるいは、「お金持ちことば」という「役割語」で考えてみるべきことであろうか。

ただ、これも舞台が岐阜だからそうなるのだと思う。前作『わろてんか』のように京都・大阪が舞台ならば、お金持ちが出てきても、京都方言や大阪方言のままであったはずである。(中で、東京方言の伊能栞がいたが、これは、東京生まれという設定であった。)

これから、ヒロインが成長して、やがては東京に出て行くことになるはずである。そこで、どのようなことばが話されることになるのか、見ていきたいと思っている。時代と土地、それから、語り、心の声……これらが登場人物のことばにどう関係していくか、気になるところである。

今度のNHKの朝ドラ『半分、青い。』も見ている。ドラマの時代設定は、1980年代。舞台は、岐阜である。地方を舞台にしたドラマであるから、当然のように、その地方の方言がつかわれている。テレビを見ていると、その地方の方言は、さほど特色が強いとは感じられない。標準的な日本語に近い印象である。だが、それとなくその地方の雰囲気を感じさせる話し方である。これはこれでいいとして、見ているとその方言を使わない登場人物がいる。

それは、語り、ナレーションである。ヒロイン(鈴愛)の祖母(廉子)であるが、はやく一週目に亡くなってしまって、ナレーションになっている。風吹ジュンである。(このようなナレーションの設定は、以前のドラマでは、『べっぴんさん』であった。菅野美穂が母親役で出ていて、亡くなってからナレーションをしていた。)

この語り、ナレーション(廉子)、生きている間(?)は、岐阜方言だったと思うのだが、ナレーションになってからは、方言が消えている。少なくとも、私の見た限りでは、そのように感じる。ドラマの進行を客観的な視点から見るナレーションという立場からするならば、方言ではなく、標準語の方がふさわしいということなのであろう。このナレーションのことばが、これから、標準語のままでいくのか、あるいは、場合によっては、祖母の立場にもどって方言に帰ることがあるのか、これから気をつけて見ていきたいと思う。

また、〈心の声〉とでもいうべきものがあった。律の語りも、方言を感じさせなかった。

それから、子どもの時代に登場していたブッチャーの親。西園寺一家である。この母親は、いかにもお金持ちという感じの話し方である。『ドラえもん』におけるスネ夫の家を思い浮かべればいいだろうか。「お金持ち」には、方言は似つかわしくないということかもしれない。あるいは、「お金持ちことば」という「役割語」で考えてみるべきことであろうか。

ただ、これも舞台が岐阜だからそうなるのだと思う。前作『わろてんか』のように京都・大阪が舞台ならば、お金持ちが出てきても、京都方言や大阪方言のままであったはずである。(中で、東京方言の伊能栞がいたが、これは、東京生まれという設定であった。)

これから、ヒロインが成長して、やがては東京に出て行くことになるはずである。そこで、どのようなことばが話されることになるのか、見ていきたいと思っている。時代と土地、それから、語り、心の声……これらが登場人物のことばにどう関係していくか、気になるところである。

追記 2018-05-31

この続きは、

やまもも書斎記 2018年5月31日

『半分、青い。』における方言(二)

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/31/8862756

この続きは、

やまもも書斎記 2018年5月31日

『半分、青い。』における方言(二)

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/31/8862756

日本漢字学会に行ってきた ― 2018-03-31

2018-03-31 當山日出夫(とうやまひでお)

2018年3月29日は、日本漢字学会の設立、記念シンポジウム。京都大学まで行ってきた。

かなり人はあつまっていた感じだし、懇親会も人が多かった。だからといって、この分野の研究の中心になるかというと、ちょっと微妙かなという気がしないでもない。

シンポジウムは、面白かった。それぞれの専門分野の研究成果を、わりとわかりやすい……強いていえば、啓蒙的な立場から……一般向けに話しがあった。このようなシンポジウムで話しをする側の人たち(研究者)はいいとしても、その後の、フロアからの一般の質問が…………ちょっと「と」という気がするのがあった。

まあ、確かに漢字というものは、ある意味で自明なものである。漢字については、あれこれと定義する必要はないかもしれない。また、日本語のなかに普通に存在している文字でもある。だから、漢字については、誰でもなにがしかのことを語ることはできる。

だが、そのことと、文字というものを学問的方法論できちんと考えるということは、別次元のことがらになる。

たぶん、今年の12月には、学会としての研究会があるのだろう。その時、どのような発表があつまるか、また、どのような質疑応答がなされるか、期待半分、不安半分といったところだろうか。

学会の懇親会は盛況であった。終わって、知り合いの若い人たちと……奈良女子大学、東北大学、京都大学など……百万遍近辺のお店に行って、いろいろ話して帰った。これからの若い人たちが、この漢字学会でどんどん発表してくれればと思う。

家に帰ったら、10時半ぐらいになっていた。留守の間にとどいていた本、『嵯峨野明月記』(中公文庫)があった。『背教者ユリアヌス』を読む(再読)まえに、こちらの本の方をまず再読しておきたくなったので買った。

私も、この年になって、昔、高校生のころに読んだ本を、もう一度、じっくりと読み直したくなってきている。辻邦生を読み直したい。それから、福永武彦なども。

ところで、京都大学のキャンパスの桜は、ちょうど満開だった。シンポジウムは、時計台であったのだが、その舞台の背後のスクリーンを上げると、ガラスになっていて、庭の桜がきれいにみえた。桜の花を背景にしての学会というのも、雰囲気のいいものであった。

追記 2018-04-02

日本漢字学会のホームページができている。

https://jsccc.org/

2018年3月29日は、日本漢字学会の設立、記念シンポジウム。京都大学まで行ってきた。

かなり人はあつまっていた感じだし、懇親会も人が多かった。だからといって、この分野の研究の中心になるかというと、ちょっと微妙かなという気がしないでもない。

シンポジウムは、面白かった。それぞれの専門分野の研究成果を、わりとわかりやすい……強いていえば、啓蒙的な立場から……一般向けに話しがあった。このようなシンポジウムで話しをする側の人たち(研究者)はいいとしても、その後の、フロアからの一般の質問が…………ちょっと「と」という気がするのがあった。

まあ、確かに漢字というものは、ある意味で自明なものである。漢字については、あれこれと定義する必要はないかもしれない。また、日本語のなかに普通に存在している文字でもある。だから、漢字については、誰でもなにがしかのことを語ることはできる。

だが、そのことと、文字というものを学問的方法論できちんと考えるということは、別次元のことがらになる。

たぶん、今年の12月には、学会としての研究会があるのだろう。その時、どのような発表があつまるか、また、どのような質疑応答がなされるか、期待半分、不安半分といったところだろうか。

学会の懇親会は盛況であった。終わって、知り合いの若い人たちと……奈良女子大学、東北大学、京都大学など……百万遍近辺のお店に行って、いろいろ話して帰った。これからの若い人たちが、この漢字学会でどんどん発表してくれればと思う。

家に帰ったら、10時半ぐらいになっていた。留守の間にとどいていた本、『嵯峨野明月記』(中公文庫)があった。『背教者ユリアヌス』を読む(再読)まえに、こちらの本の方をまず再読しておきたくなったので買った。

私も、この年になって、昔、高校生のころに読んだ本を、もう一度、じっくりと読み直したくなってきている。辻邦生を読み直したい。それから、福永武彦なども。

ところで、京都大学のキャンパスの桜は、ちょうど満開だった。シンポジウムは、時計台であったのだが、その舞台の背後のスクリーンを上げると、ガラスになっていて、庭の桜がきれいにみえた。桜の花を背景にしての学会というのも、雰囲気のいいものであった。

追記 2018-04-02

日本漢字学会のホームページができている。

https://jsccc.org/

『国語学史』時枝誠記 ― 2018-03-30

2018-03-30 當山日出夫(とうやまひでお)

時枝誠記.『国語学史』(岩波文庫).岩波書店.2017 (岩波書店.1940)

https://www.iwanami.co.jp/book/b313869.html

時枝誠記.『国語学史』(岩波文庫).岩波書店.2017 (岩波書店.1940)

https://www.iwanami.co.jp/book/b313869.html

『やちまた』(足立巻一)を読んで、買って積んであったこの本を読んでおきたくなった。

やまもも書斎記 2018年3月19日

『やちまた』足立巻一

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/03/19/8806507

時代を考えてみると、『やちまた』で著者(足立巻一)が、神宮皇學館の学生生活をおくっているころ、それは、時枝誠記が、言語過程説にいたる一連の仕事にかかわっていたときになる。ちなみに、『国語学原論』は、1941年(昭和16)である。ほぼ、『やちまた』の学生時代と重なる。

かつて、私が学生だったころ、国語学という研究において、国語学史という分野は、文法とか音韻などとならんで、国語学という学問を形成する一つのおおきな分野であった。それが、現在、日本語学ということになって、では、日本語学史というのが重要な領域を占めているかというと、どうもそうともいえないようである。

とはいっても、ここは時代の流れがある。この『国語学史』(時枝誠記)では、ほとんど言及されることのない資料である、中世のキリシタン資料についての研究は、近年では、かなりさかんになってきているという印象がある。たぶん、これは、国語学史・日本語学史というのを考える基盤となるものが大きく変わってきたということがあるのだろう。

時枝誠記の時代……その主な著作は戦前の刊行になり、近年の国語学批判でまっさきに批判される立場にあったことになる。「外地」において「日本語」が「国語」として存在した時代である。それが、現在ではどうだろうか。「日本語」は、ほぼ日本という国の中だけの言語になった。が、一方で、それにとどまらないで、いわゆる外国人に対する日本語教育(日本の国内外において)が、重要な言語政策課題、研究課題となってきている。世界の中における日本語というものを考える時代になってきているといえるだろう。

言語過程説にいたる時枝誠記の立場からするならば、言語(日本語)を、客観的に外在する対象として分析したことになる……それは、主にラテン語文法にもとづいてということになるのだろうが……キリシタン資料の日本語研究は、参照するに価しないものであったと考えられる。あくまでも、日本語を使う人間が、そのことばをどのように自覚していくかというところに、『国語学史』の本筋がある。

『国語学史』(時枝誠記)であるが……これは、やはり、その言語過程説を理解するうえで、重要な意味をしめることになる。ざっくりというならば、「てにをは」を「辞」としてとらえる、日本語の文法の自覚の歴史と言っていいだろう。

また、この『国語学史』を読んでみて、「外地」において「日本語」を「国語」とした時代を背景に、「国語学」という学問が自明のものではなくなってしまっているということへの、自覚がはっきりと見てとれる。「国語学」が「日本語」の研究であることを、改めて考え直していると言ってよいであろうか。時枝誠記は、「日本語」ということにきわめて自覚的であったと読み取れる。

戦前の本であり、ちょっと専門的な内容の本ではあるが、岩波文庫の一冊である。ことさら専門家だけのものということもないであろう。私も、もう国語学、日本語学というところからは隠居しようと思っている……いくつか学会には出ることにしているが……そのような境遇に身をおくことして、純然たる読書の楽しみとして読む、ちょっと専門的な本、とでもいえばいいだろうか。新規な学説をおいもとめるのではなく、今では古いかもしれないが、かつての先達たちが考えた跡を味わいながらたどって本を読んでいきたいと思うようになった。

やまもも書斎記 2018年3月19日

『やちまた』足立巻一

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/03/19/8806507

時代を考えてみると、『やちまた』で著者(足立巻一)が、神宮皇學館の学生生活をおくっているころ、それは、時枝誠記が、言語過程説にいたる一連の仕事にかかわっていたときになる。ちなみに、『国語学原論』は、1941年(昭和16)である。ほぼ、『やちまた』の学生時代と重なる。

かつて、私が学生だったころ、国語学という研究において、国語学史という分野は、文法とか音韻などとならんで、国語学という学問を形成する一つのおおきな分野であった。それが、現在、日本語学ということになって、では、日本語学史というのが重要な領域を占めているかというと、どうもそうともいえないようである。

とはいっても、ここは時代の流れがある。この『国語学史』(時枝誠記)では、ほとんど言及されることのない資料である、中世のキリシタン資料についての研究は、近年では、かなりさかんになってきているという印象がある。たぶん、これは、国語学史・日本語学史というのを考える基盤となるものが大きく変わってきたということがあるのだろう。

時枝誠記の時代……その主な著作は戦前の刊行になり、近年の国語学批判でまっさきに批判される立場にあったことになる。「外地」において「日本語」が「国語」として存在した時代である。それが、現在ではどうだろうか。「日本語」は、ほぼ日本という国の中だけの言語になった。が、一方で、それにとどまらないで、いわゆる外国人に対する日本語教育(日本の国内外において)が、重要な言語政策課題、研究課題となってきている。世界の中における日本語というものを考える時代になってきているといえるだろう。

言語過程説にいたる時枝誠記の立場からするならば、言語(日本語)を、客観的に外在する対象として分析したことになる……それは、主にラテン語文法にもとづいてということになるのだろうが……キリシタン資料の日本語研究は、参照するに価しないものであったと考えられる。あくまでも、日本語を使う人間が、そのことばをどのように自覚していくかというところに、『国語学史』の本筋がある。

『国語学史』(時枝誠記)であるが……これは、やはり、その言語過程説を理解するうえで、重要な意味をしめることになる。ざっくりというならば、「てにをは」を「辞」としてとらえる、日本語の文法の自覚の歴史と言っていいだろう。

また、この『国語学史』を読んでみて、「外地」において「日本語」を「国語」とした時代を背景に、「国語学」という学問が自明のものではなくなってしまっているということへの、自覚がはっきりと見てとれる。「国語学」が「日本語」の研究であることを、改めて考え直していると言ってよいであろうか。時枝誠記は、「日本語」ということにきわめて自覚的であったと読み取れる。

戦前の本であり、ちょっと専門的な内容の本ではあるが、岩波文庫の一冊である。ことさら専門家だけのものということもないであろう。私も、もう国語学、日本語学というところからは隠居しようと思っている……いくつか学会には出ることにしているが……そのような境遇に身をおくことして、純然たる読書の楽しみとして読む、ちょっと専門的な本、とでもいえばいいだろうか。新規な学説をおいもとめるのではなく、今では古いかもしれないが、かつての先達たちが考えた跡を味わいながらたどって本を読んでいきたいと思うようになった。

『西郷どん』における方言(四) ― 2018-03-29

2018-03-29 當山日出夫(とうやまひでお)

続きである。

やまもも書斎記 2018年3月8日

『西郷どん』における方言(三)

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/03/08/8799659

2018年3月25日放送の第12回で、篤姫は大奥にはいることになった。その経緯と、篤姫のことばが興味深い。

以前、鹿児島にいたとき、於一(篤姫)は、薩摩ことばであった。また、江戸の薩摩藩邸に来てからも、そのことばのままであった。それが、幾島の登場によって、無理に矯正させられることになった。薩摩ことばのままでは、公方様の御台所にはふさわしくないということなのである。

その幾島のことばは、上級の武家ことばに、すこし京都風のところがまじっていることばとして設定してあった。

だが、その篤姫も、本格的に将軍家との婚儀が決まり、大奥にはいる決意をかためたところで、薩摩ことばがすっかり消えていた。標準的といっていいだろうか、上級武家の女性ことばになっていた。これは、ドラマの設定としては、幾島の教育の効果ということになるのだろう。

大奥にはいる決意をした篤姫を安政の大地震がおそう。そこを、からくも西郷が助ける、というシーン。ここで、篤姫は、ついホンネのもらしてしまう。このまま西郷につれられてどこかに逃げてしまいたい、と。この時、篤姫は、薩摩ことばをつかっていた。

島津の姫、大奥にとつぐ身としては、タテマエでは武家ことばをつかっていながら、その本心を語るところでは、薩摩ことばになる。このあたり、ドラマのことばの演出としてはうまいと思う。

このドラマ、薩摩という地域のパトリオティズム(愛郷心)、あるいは、リージョナリズム(郷土主義)の物語でもあると思って見ている。この意味では、江戸に来て何年かたつであろう西郷が、いまだに薩摩ことばなのは、それを意図しての演出であるのであろう。あくまでも、薩摩の地とともにある西郷という設定になっていると思ってみている。(たぶん、最後は、西南戦争の後、城山でおわることになるのだろうが。)

また、大久保も薩摩ことばであった。その書簡の場面。書き言葉としては、書簡用の文書語であったはずだが、それを語る大久保の声は、薩摩ことばであった。大久保もまだ、この時点では、薩摩という地にある人間という設定になるのだろう。大久保もまた、明治維新を経て中央の政治で活躍することになる。その時になっても、まだ、大久保は薩摩ことばを話すことになるのだろうか。この大久保のことばが、これからどのように描かれることになるのかも、気になるとこころである。

薩摩、鹿児島という地域に対する、パトリオティズム、リージョナリズムを表現するものとしての薩摩ことばであろう。今後、幕末から明治維新の動乱、新政府の樹立というなかで、登場人物がどのようなことばを話すことになるのか、見ていきたいと思う。

続きである。

やまもも書斎記 2018年3月8日

『西郷どん』における方言(三)

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/03/08/8799659

2018年3月25日放送の第12回で、篤姫は大奥にはいることになった。その経緯と、篤姫のことばが興味深い。

以前、鹿児島にいたとき、於一(篤姫)は、薩摩ことばであった。また、江戸の薩摩藩邸に来てからも、そのことばのままであった。それが、幾島の登場によって、無理に矯正させられることになった。薩摩ことばのままでは、公方様の御台所にはふさわしくないということなのである。

その幾島のことばは、上級の武家ことばに、すこし京都風のところがまじっていることばとして設定してあった。

だが、その篤姫も、本格的に将軍家との婚儀が決まり、大奥にはいる決意をかためたところで、薩摩ことばがすっかり消えていた。標準的といっていいだろうか、上級武家の女性ことばになっていた。これは、ドラマの設定としては、幾島の教育の効果ということになるのだろう。

大奥にはいる決意をした篤姫を安政の大地震がおそう。そこを、からくも西郷が助ける、というシーン。ここで、篤姫は、ついホンネのもらしてしまう。このまま西郷につれられてどこかに逃げてしまいたい、と。この時、篤姫は、薩摩ことばをつかっていた。

島津の姫、大奥にとつぐ身としては、タテマエでは武家ことばをつかっていながら、その本心を語るところでは、薩摩ことばになる。このあたり、ドラマのことばの演出としてはうまいと思う。

このドラマ、薩摩という地域のパトリオティズム(愛郷心)、あるいは、リージョナリズム(郷土主義)の物語でもあると思って見ている。この意味では、江戸に来て何年かたつであろう西郷が、いまだに薩摩ことばなのは、それを意図しての演出であるのであろう。あくまでも、薩摩の地とともにある西郷という設定になっていると思ってみている。(たぶん、最後は、西南戦争の後、城山でおわることになるのだろうが。)

また、大久保も薩摩ことばであった。その書簡の場面。書き言葉としては、書簡用の文書語であったはずだが、それを語る大久保の声は、薩摩ことばであった。大久保もまだ、この時点では、薩摩という地にある人間という設定になるのだろう。大久保もまた、明治維新を経て中央の政治で活躍することになる。その時になっても、まだ、大久保は薩摩ことばを話すことになるのだろうか。この大久保のことばが、これからどのように描かれることになるのかも、気になるとこころである。

薩摩、鹿児島という地域に対する、パトリオティズム、リージョナリズムを表現するものとしての薩摩ことばであろう。今後、幕末から明治維新の動乱、新政府の樹立というなかで、登場人物がどのようなことばを話すことになるのか、見ていきたいと思う。

追記 2018-05-24

この続きは、

やまもも書斎記 2018年5月24日

この続きは、

やまもも書斎記 2018年5月24日

『西郷どん』における方言(五)

『やちまた』足立巻一(その五) ― 2018-03-26

2018-03-26 當山日出夫(とうやまひでお)

続きである。

やまもも書斎記 『やちまた』足立巻一(その四)

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/03/24/8810196

足立巻一.『やちまた』(上・下)(中公文庫).中央公論新社.2015 (河出書房新社.1974 1990 朝日文芸文庫.1995)

http://www.chuko.co.jp/bunko/2015/03/206097.html

http://www.chuko.co.jp/bunko/2015/03/206098.html

『やちまた』(足立巻一)を読んで、今ひとつよくわからないことがある。それは、『詞八衢』(本居春庭)という書物が、いったいどんな書物で、何が書いてあるのか、よくわからないことである。

たぶん、著者(足立巻一)は、意図的に、『詞八衢』という書物の内容には言及していないのである。もし、『詞八衢』について解説しだしたりすると、それだけで、さらに一冊の本を書かなければならないかもしれない。

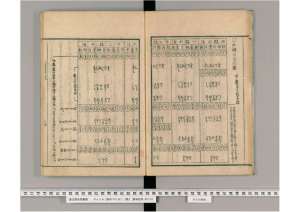

『詞八衢』は、大部な書物というわけではないが、決してわかりやすい本ではない。それは、ここに掲載した画像を見ればわかる。無論、変体仮名で書いてあるので、読むのはちょっと難しいかもしれない。だが、難しさは、変体仮名で書いてあることではない、この書物の眼目とでもいうべき、用言の活用表についてである。

一般に、現在の国語教育、古典教育で教えられる文法……いわゆる学校文法、古典文法……は、演繹的である。四段活用なら、基本だけを示して、あとは、五十音図によって演繹的に考えるようになっている。

だが、江戸時代、五十音図というのが、一般に流布する前のことである。一部の国学者ならば分かったかもしれないが、一般の読者まで視野を広げて考えるならば、五十音図による演繹的な説明は無理である。あくまでも、実例に即しながら、帰納的実証的に説明するしかない。

その結果、活用を図にしてしめすと次のようになる。表紙(上巻)、本文のはじまり、活用図の画像、刊記(下巻)を示す。

続きである。

やまもも書斎記 『やちまた』足立巻一(その四)

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/03/24/8810196

足立巻一.『やちまた』(上・下)(中公文庫).中央公論新社.2015 (河出書房新社.1974 1990 朝日文芸文庫.1995)

http://www.chuko.co.jp/bunko/2015/03/206097.html

http://www.chuko.co.jp/bunko/2015/03/206098.html

『やちまた』(足立巻一)を読んで、今ひとつよくわからないことがある。それは、『詞八衢』(本居春庭)という書物が、いったいどんな書物で、何が書いてあるのか、よくわからないことである。

たぶん、著者(足立巻一)は、意図的に、『詞八衢』という書物の内容には言及していないのである。もし、『詞八衢』について解説しだしたりすると、それだけで、さらに一冊の本を書かなければならないかもしれない。

『詞八衢』は、大部な書物というわけではないが、決してわかりやすい本ではない。それは、ここに掲載した画像を見ればわかる。無論、変体仮名で書いてあるので、読むのはちょっと難しいかもしれない。だが、難しさは、変体仮名で書いてあることではない、この書物の眼目とでもいうべき、用言の活用表についてである。

一般に、現在の国語教育、古典教育で教えられる文法……いわゆる学校文法、古典文法……は、演繹的である。四段活用なら、基本だけを示して、あとは、五十音図によって演繹的に考えるようになっている。

だが、江戸時代、五十音図というのが、一般に流布する前のことである。一部の国学者ならば分かったかもしれないが、一般の読者まで視野を広げて考えるならば、五十音図による演繹的な説明は無理である。あくまでも、実例に即しながら、帰納的実証的に説明するしかない。

その結果、活用を図にしてしめすと次のようになる。表紙(上巻)、本文のはじまり、活用図の画像、刊記(下巻)を示す。

これでは、今の読者……学校文法をならっているような……には、すぐには何のことか分からなくてもしかたがない。『やちまた』を書いたとき、著者(足立巻一)は、このような江戸時代の国学者の書いた活用の表を、読者に提示することをしていない。だが、著者(足立巻一)は、この表をきちんと理解している。だからこそ、先行研究とのつきあわせということもできる。このことは、わかった上で、『やちまた』は、今日において読まれるべきであろう。

これ以上のことは、専門的な国語学史、あるいは、学校文法の教育史ということになるので、ここまでにしておきたい。

ここで使用した画像は、国立国会図書館デジタルコレクションにある。PDFでダウンロードして、画像(JPEG)に変換したものである。著作権保護期間満了となっている。

蛇足ながら……この画像の題簽(本の表紙の紙に書いてあるタイトル)には「言葉のやちまた」とある。しかし、内題(本の本文の最初に書いてあるタイトル)「詞八衢」とある。この場合、内題を優先する。

上巻

永続的識別子 info:ndljp/pid/2562833

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2562833

下巻

永続的識別子 info:ndljp/pid/2562834

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2562834

『やちまた』足立巻一(その三) ― 2018-03-23

2018-03-23 當山日出夫(とうやまひでお)

続きである。

やまもも書斎記 2018年3月22日

『やちまた』足立巻一(その二)

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/03/22/8808475

足立巻一.『やちまた』(上・下)(中公文庫).中央公論新社.2015 (河出書房新社.1974 1990 朝日文芸文庫.1995)

http://www.chuko.co.jp/bunko/2015/03/206097.html

http://www.chuko.co.jp/bunko/2015/03/206098.html

現代という時代において、国語学、日本語学、日本文学などを勉強するとき、考えておくべきこととして、その歴史がある。学問史というほど大げさなものではないが、大まかな流れはつかんでおく必要があるだろう。

これには、二つの側面がある。

第一には、江戸時代に起こった国学という学問の系譜をひくものとしての、国語学、国文学である。契沖や本居宣長などの国学者の古典研究の延長に、現代の日本語の研究、日本文学の研究があるとする考え方である。今でも、源氏物語を読むには、本居宣長ぐらいまでは遡って考える必要があるし、万葉集では契沖の解釈が重要な意味をもっている。古事記を読むとき、古事記伝をかかすことはできない。

第二に、明治になって、近代的な国民国家としての日本が作られていくなかで、主に西欧からの文献学をもとにして、日本の古典籍、歴史史料を研究するという学問がおこってきた、ということがある。近代的な、国語学、国文学の成立である。この過程のなかで、各種の古典文学作品……万葉集、古今集、源氏物語、平家物語など……の、文学史的位置づけがなされることになった。また、言語研究では、西欧の言語学の方法論による日本語研究が行われるということがある。

主に、この二つの側面がある。そして、近年では、特に後者の面をとりあげて論じられることが多くなっているようである。いわく……近代になってからの国文学の発明、とでもいうことができようか。また、このとき、どちらかといえば、このような学問のもつ否定的な側面をとりあげることも多い。近代になって日本が、もともと日本語をつかっていなかった地域を日本の「領土」としていって、そのような「外地」「植民地」を背景としての、「国語学」「国文学」という性格を、批判的なまなざしでとりあげることになる。

『やちまた』(足立巻一)が出たのは、1974年である。ちょうど私が大学生になって国文学を学び始めたころである。この時期、上述したような、近代の学知としての国語学、国文学批判とでいうような動きはなかった。それが顕著になるのは、さらに10~20年ほどの時間が必要である。つまり、国語学、国文学という学問の存在が、自明のものであるとして、今日のように批判的な視点で見られるようになる前のことである。

『やちまた』(足立巻一)の描いている学生生活は、戦前、支那事変当時の伊勢の神宮皇學館である。現在の価値基準からするならば、国粋主義の権化のような学習環境といってもいいのかもしれない。

そのせいであろう、『やちまた』(足立巻一)を読むと、少なくとも、日本語の古典、日本語の文法の研究ということへの、学問的関心はあっても、「日本語」が「国語」であることへの、批判的な視点は感じられない。

だが、一方で、著者(足立巻一)は、修学旅行に行っている。行き先は、大陸……朝鮮半島から満洲……である。神宮皇學館に学ぶ学生である著者も、「外地」に出てみて、次のような歌に感慨を託している。(上巻 p.316)

屋根低き鮮人部落に日の丸がひるがへりゐるはただにうべなはれず

このような感覚が、おそらくその当時にあって、国語学、国文学を学ぶ学生の一般的な感覚であったのではなかろうか。特に、自分が学んでいる学問への批判的視点をもっているというわけではないが、しかし、実際に日本をはなれて「外地」に行ってみると、なにがしかの違和感を感じることになる。その率直に感じたところを、歌に詠んでいる。

『やちまた』(足立巻一)が出てから後、国語学という学問は、厳しく批判にさらされた。その動きも、ここしばらくは、おさまってきたかと感じられる。それを経過した目で、再度、『やちまた』を読み返してみることになった。

ここで感じることは、この本は、今こそ再度読まれるべき本である、ということである。江戸時代の国学からの連続上にある国語学、国文学という学問がどのように勉強されてきたか、それを学ぶ学生が、どのように時代の中で生きてきたのか、きわめて素直な感性のもとに記されていると感じるからである。

近代になってからの国語学、国文学という学問の成立について、その持っている負の側面についても十分に承知したうえで、なお、かつての国学の伝統からくみ取るべきものがあると感じられる。現代の日本の古典研究が、国学の流れの中にあること、少なくとも、そのような一面を保ち続けていることは、忘れてはならないことであると思うのである。

また、これは、先に書いた、『本居宣長』(小林秀雄)が、今にあっても、現代の古典として読まれていることに通じるところでもある。近年の近代学知批判の目を経ても、それでもなおかつ魅力のある作品・評論・評伝として、読むことができる。

やまもも書斎記 2018年3月15日

『本居宣長』小林秀雄

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/03/15/8803701

やまもも書斎記 2018年3月16日

『本居宣長』小林秀雄(その二)

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/03/16/8804393

「古典」に向き合う、あるいは、「ことば」に向き合う、人間としての普遍性を、そこに見いだすことができるからであると考える次第である。

やまもも書斎記 2018年3月22日

『やちまた』足立巻一(その二)

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/03/22/8808475

足立巻一.『やちまた』(上・下)(中公文庫).中央公論新社.2015 (河出書房新社.1974 1990 朝日文芸文庫.1995)

http://www.chuko.co.jp/bunko/2015/03/206097.html

http://www.chuko.co.jp/bunko/2015/03/206098.html

現代という時代において、国語学、日本語学、日本文学などを勉強するとき、考えておくべきこととして、その歴史がある。学問史というほど大げさなものではないが、大まかな流れはつかんでおく必要があるだろう。

これには、二つの側面がある。

第一には、江戸時代に起こった国学という学問の系譜をひくものとしての、国語学、国文学である。契沖や本居宣長などの国学者の古典研究の延長に、現代の日本語の研究、日本文学の研究があるとする考え方である。今でも、源氏物語を読むには、本居宣長ぐらいまでは遡って考える必要があるし、万葉集では契沖の解釈が重要な意味をもっている。古事記を読むとき、古事記伝をかかすことはできない。

第二に、明治になって、近代的な国民国家としての日本が作られていくなかで、主に西欧からの文献学をもとにして、日本の古典籍、歴史史料を研究するという学問がおこってきた、ということがある。近代的な、国語学、国文学の成立である。この過程のなかで、各種の古典文学作品……万葉集、古今集、源氏物語、平家物語など……の、文学史的位置づけがなされることになった。また、言語研究では、西欧の言語学の方法論による日本語研究が行われるということがある。

主に、この二つの側面がある。そして、近年では、特に後者の面をとりあげて論じられることが多くなっているようである。いわく……近代になってからの国文学の発明、とでもいうことができようか。また、このとき、どちらかといえば、このような学問のもつ否定的な側面をとりあげることも多い。近代になって日本が、もともと日本語をつかっていなかった地域を日本の「領土」としていって、そのような「外地」「植民地」を背景としての、「国語学」「国文学」という性格を、批判的なまなざしでとりあげることになる。

『やちまた』(足立巻一)が出たのは、1974年である。ちょうど私が大学生になって国文学を学び始めたころである。この時期、上述したような、近代の学知としての国語学、国文学批判とでいうような動きはなかった。それが顕著になるのは、さらに10~20年ほどの時間が必要である。つまり、国語学、国文学という学問の存在が、自明のものであるとして、今日のように批判的な視点で見られるようになる前のことである。

『やちまた』(足立巻一)の描いている学生生活は、戦前、支那事変当時の伊勢の神宮皇學館である。現在の価値基準からするならば、国粋主義の権化のような学習環境といってもいいのかもしれない。

そのせいであろう、『やちまた』(足立巻一)を読むと、少なくとも、日本語の古典、日本語の文法の研究ということへの、学問的関心はあっても、「日本語」が「国語」であることへの、批判的な視点は感じられない。

だが、一方で、著者(足立巻一)は、修学旅行に行っている。行き先は、大陸……朝鮮半島から満洲……である。神宮皇學館に学ぶ学生である著者も、「外地」に出てみて、次のような歌に感慨を託している。(上巻 p.316)

屋根低き鮮人部落に日の丸がひるがへりゐるはただにうべなはれず

このような感覚が、おそらくその当時にあって、国語学、国文学を学ぶ学生の一般的な感覚であったのではなかろうか。特に、自分が学んでいる学問への批判的視点をもっているというわけではないが、しかし、実際に日本をはなれて「外地」に行ってみると、なにがしかの違和感を感じることになる。その率直に感じたところを、歌に詠んでいる。

『やちまた』(足立巻一)が出てから後、国語学という学問は、厳しく批判にさらされた。その動きも、ここしばらくは、おさまってきたかと感じられる。それを経過した目で、再度、『やちまた』を読み返してみることになった。

ここで感じることは、この本は、今こそ再度読まれるべき本である、ということである。江戸時代の国学からの連続上にある国語学、国文学という学問がどのように勉強されてきたか、それを学ぶ学生が、どのように時代の中で生きてきたのか、きわめて素直な感性のもとに記されていると感じるからである。

近代になってからの国語学、国文学という学問の成立について、その持っている負の側面についても十分に承知したうえで、なお、かつての国学の伝統からくみ取るべきものがあると感じられる。現代の日本の古典研究が、国学の流れの中にあること、少なくとも、そのような一面を保ち続けていることは、忘れてはならないことであると思うのである。

また、これは、先に書いた、『本居宣長』(小林秀雄)が、今にあっても、現代の古典として読まれていることに通じるところでもある。近年の近代学知批判の目を経ても、それでもなおかつ魅力のある作品・評論・評伝として、読むことができる。

やまもも書斎記 2018年3月15日

『本居宣長』小林秀雄

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/03/15/8803701

やまもも書斎記 2018年3月16日

『本居宣長』小林秀雄(その二)

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/03/16/8804393

「古典」に向き合う、あるいは、「ことば」に向き合う、人間としての普遍性を、そこに見いだすことができるからであると考える次第である。

『やちまた』足立巻一(その二) ― 2018-03-22

2018-03-22 當山日出夫(とうやまひでお)

続きである。

やまもも書斎記 2018年3月19日

『やちまた』足立巻一

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/03/19/8806507

足立巻一.『やちまた』(上・下)(中公文庫).中央公論新社.2015 (河出書房新社.1974 1990 朝日文芸文庫.1995)

http://www.chuko.co.jp/bunko/2015/03/206097.html

http://www.chuko.co.jp/bunko/2015/03/206098.html

この作品の冒頭ちかくにある次の箇所が、全体の通奏低音のようにひびいている。

「ふしぎですねえ……語学者には春庭のような不幸な人や、世間から偏屈といわれる人が多いようですねえ……」(上巻 p.11)

神宮皇學館での授業の一場面の回想。ある教授の話である。ここから、著者(足立巻一)は、『詞八衢』という書物、本居春庭という人物に興味をもち、その研究にのめりこむことになる。

この著者は、語学者という言い方をしている。ひろく、ことばの研究者としておいていいだろう。その研究のいとなみがいかなるものかは、下巻の次の箇所に示されていると私は読む。『詞の通路』に言及して、

「さて今の人は詞の意をとかくいふめれど、其のつかひざまをいかにもといへる事なし。詞の意をしらむよりは、そのつかひざまをよくわきまふべきことなり……」

ことばは意味よりもむしろ語法を理解しなければならないという。これにつづけて「意をしらむはやすく、つかひざまをこころえむはかたく」と述べる。

(下巻 p.8)

ここで言われていることは、語釈は簡単にできるかもしれないが、文法的、語学的説明は難しい、と言い換えることができるかもしれない。

国学という学問が、江戸時代になってからおこってきて、国学者は古典(主に上代から中古の作品)の解釈につとめてきた。ざっくりと言い換えてみるならば……そこで、古代のテキストを読解することは比較的容易である。だが、そこにある、ことばの規則、文法的解明、言語的研究は、難しい……このようにいえるだろうか。現代風にいえば、ことばの法則(文法、音韻、語彙など)、そして、その歴史的変化がどんなものであったかについての研究である。

これは現代においてもいえることである。古典のテキストを何とか解釈することは、難しいとはいえ、決して不可能ということではない。それよりも困難なのは、そのことばの背景についての言語学的な説明である。

現代のように、辞書もなければ文法書もない時代である。文法理論など言語学な方法論的裏付けがあるというわけではない。古典の研究は、ひたすらそのテキストを読み込んでいくしかないといってもよいであろう。(無論、現代のように、コーパスがあるという時代ではないのである。)

現代の我々からするならば、辞書も文法もない時代に古典テキストを読むとは、いかなる行為であったのか、そして、そこから文法や音韻の法則を帰納的実証的に解明するとはいかなる行為であったのか、そのこと……学問の歴史……への想像力が必要であることになる。国学という学問の延長に現代の、国語学、日本語学、それから、日本文学研究があるとして、その学問の歴史をかえりみるとき、まず、もとめられるのは、その近世の人びとの古典テキストを読むという営みがどんなものであったのかに対する想像力である。これは、単なる、学問史として学説を記述すればよいというものではない(無論、学問的に整理する時には、学説史という形をとらざるをえなくなるにはちがいないのだが。)

私は、これから、日本語学、日本文学を勉強する若い人には、この本(『やちまた』足立巻一)は、読んでおいてもらいたい本だと思っている。日本の古典テキストを、どんなふうにして読んできたのか、そのかつての研究の世界がどんなであったか、学問的な想像力を喚起するという意味においてである。

やまもも書斎記 2018年3月19日

『やちまた』足立巻一

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/03/19/8806507

足立巻一.『やちまた』(上・下)(中公文庫).中央公論新社.2015 (河出書房新社.1974 1990 朝日文芸文庫.1995)

http://www.chuko.co.jp/bunko/2015/03/206097.html

http://www.chuko.co.jp/bunko/2015/03/206098.html

この作品の冒頭ちかくにある次の箇所が、全体の通奏低音のようにひびいている。

「ふしぎですねえ……語学者には春庭のような不幸な人や、世間から偏屈といわれる人が多いようですねえ……」(上巻 p.11)

神宮皇學館での授業の一場面の回想。ある教授の話である。ここから、著者(足立巻一)は、『詞八衢』という書物、本居春庭という人物に興味をもち、その研究にのめりこむことになる。

この著者は、語学者という言い方をしている。ひろく、ことばの研究者としておいていいだろう。その研究のいとなみがいかなるものかは、下巻の次の箇所に示されていると私は読む。『詞の通路』に言及して、

「さて今の人は詞の意をとかくいふめれど、其のつかひざまをいかにもといへる事なし。詞の意をしらむよりは、そのつかひざまをよくわきまふべきことなり……」

ことばは意味よりもむしろ語法を理解しなければならないという。これにつづけて「意をしらむはやすく、つかひざまをこころえむはかたく」と述べる。

(下巻 p.8)

ここで言われていることは、語釈は簡単にできるかもしれないが、文法的、語学的説明は難しい、と言い換えることができるかもしれない。

国学という学問が、江戸時代になってからおこってきて、国学者は古典(主に上代から中古の作品)の解釈につとめてきた。ざっくりと言い換えてみるならば……そこで、古代のテキストを読解することは比較的容易である。だが、そこにある、ことばの規則、文法的解明、言語的研究は、難しい……このようにいえるだろうか。現代風にいえば、ことばの法則(文法、音韻、語彙など)、そして、その歴史的変化がどんなものであったかについての研究である。

これは現代においてもいえることである。古典のテキストを何とか解釈することは、難しいとはいえ、決して不可能ということではない。それよりも困難なのは、そのことばの背景についての言語学的な説明である。

現代のように、辞書もなければ文法書もない時代である。文法理論など言語学な方法論的裏付けがあるというわけではない。古典の研究は、ひたすらそのテキストを読み込んでいくしかないといってもよいであろう。(無論、現代のように、コーパスがあるという時代ではないのである。)

現代の我々からするならば、辞書も文法もない時代に古典テキストを読むとは、いかなる行為であったのか、そして、そこから文法や音韻の法則を帰納的実証的に解明するとはいかなる行為であったのか、そのこと……学問の歴史……への想像力が必要であることになる。国学という学問の延長に現代の、国語学、日本語学、それから、日本文学研究があるとして、その学問の歴史をかえりみるとき、まず、もとめられるのは、その近世の人びとの古典テキストを読むという営みがどんなものであったのかに対する想像力である。これは、単なる、学問史として学説を記述すればよいというものではない(無論、学問的に整理する時には、学説史という形をとらざるをえなくなるにはちがいないのだが。)

私は、これから、日本語学、日本文学を勉強する若い人には、この本(『やちまた』足立巻一)は、読んでおいてもらいたい本だと思っている。日本の古典テキストを、どんなふうにして読んできたのか、そのかつての研究の世界がどんなであったか、学問的な想像力を喚起するという意味においてである。

『やちまた』足立巻一 ― 2018-03-19

2018-03-19 當山日出夫(とうやまひでお)

足立巻一.『やちまた』(上・下)(中公文庫).中央公論新社.2015 (河出書房新社.1974 1990 朝日文芸文庫.1995)

http://www.chuko.co.jp/bunko/2015/03/206097.html

http://www.chuko.co.jp/bunko/2015/03/206098.html

私は、この本の初版が出た時に買って読んだのを憶えている。河出書房新社版である。さがせば、まだどこかに残っているはずだが、新しい文庫版を買っておいて、積んであった。『本居宣長』(小林秀雄、新潮文庫版)を読んで、次に読んでみたくなって、手にした。

『やちまた』というタイトルは、『詞八衢』(ことばのやちまた)からきている。著者は、本居春庭。本居宣長の子どもである。だが、その生涯のうちで、失明ということになり、盲目の国学者として仕事を残した。その主な研究領域は、文法、特に動詞の活用の研究にある。現在でも、この研究の延長上に、古典日本語研究はあるといってよい。

この本を読んで感じたこと……まだ、大学の国文科の学生だったときのことなのだが……ちょっと物足りない気がしたのを憶えている。それは、本居春庭の評伝と言っていいだろうか、その人生を克明に資料にもとづいて追っているのだが、肝心の『詞八衢』という本の内容については、あまり言及することがない。いったい、『詞八衢』という本は、どんな本なのか、何が書いてあるのか、隔靴掻痒の感じがつきまとう。

それも、今になって、一応、国語学という分野で仕事をしてきた人間として、なんとなくそれも分かるようになってきてはいる。しかし、気持ちをリセットしてこの本を読んでみると、やはり『詞八衢』という本の内用が気になってくる。

とはいえ、そこを除けば、実に面白い。その面白さの一つは、この作品の重層性にある。

二つのことが重なって語られる。

一つは、著者の経歴、経験である。上巻では、戦前(昭和の前期)、伊勢の神宮皇學館という学校に在籍して、国文学を学んでいたときの学生生活の回想。今から見れば、いわゆるバンカラな、しかし、質実、素朴な学生生活。その学生仲間どうしの友情。また、それを教える教師の姿。これらば、学生生活の回想として、実にリアルでありながら、情感細やかに描写されている。下巻になると、主に戦後、戦地から復員してきてから、仕事の合間に、本居春庭のことを調べることになる。そこで、かつての学友、また、教員との交流が語られる。それは、決して美しいことばかりではない。戦前から戦後しばらくの時期のことである。戦争があり、それにともなう、様々な悲しみもある。

二つには、学生の頃から戦後になっても、著者は、本居春庭のことが気になって調査をつづける。国語学の研究史としては画期的な仕事になる、動詞の活用の整理ということが、どのようにしてなしとげられていったのか、著者は、各地を旅して調査する。父である本居宣長は無論のこと、京都でめぐりあっていたと思われる、富士谷成章、それから、鈴木朖などの研究との関連を追及していく。どこに春庭の独創があるのか、先行する研究者(国学者)との関係はどうなのか、執拗に著者は追っていく。

つまり、戦前から戦後にかけての著者の半生の回想と、『詞八衢』という本の成立過程を追っていくこととが、ないまぜになって語られる。

正直言って、昔、学生の時にこの本を読んだときには、二つの要素の混交にいささか煩わしく感じたものであった。だが、今になって再読してみると、逆に、二つのことがらが見事に融合して、一つの物語を形成していることを感じる。これは、見事な文学作品になっている。

これは、「ことば」というものを追っていく人間のあり方……それは、昔生きていた本居春庭であり、そして、現代においてその伝記を追求している著者の姿でもある……に、共感するものがある、いや、そのように感じるようになってきた、ということなのだろう。まだ、国文科の学生であったときには、分からなかったことであるといってもいいかもしれない。ようやく、この年になって、これまで「ことば」をあつかう国語学という分野でなにがしか仕事をしてきて、それがあって再度読んでみて、少なからず感じるところのあった作品である。

追記 2018-03-22

この続きは、

やまもも書斎記 2018年3月22日

『やちまた』足立巻一

最近のコメント