「カラーでよみがえる映像の世紀」 ― 2022-04-01

2022年4月1日 當山日出夫(とうやまひでお)

先日(月曜日)の放送を録画しておいて、後日ゆっくりと見た。

このもとの放送(去年の再放送)は見ている。

やまもも書斎記 2021年4月16日

映像の世紀(3)「それはマンハッタンから始まった」

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/04/16/9367699

番組の内容それ自体については、昨年とさほど印象はかわらない。昨年書いたことを読みかえしてみて、さらに思ったことを書いておくならば、日本のことをどうとりあげるか、という視点の問題があるだろう。昭和天皇のこと、関東大震災のこと、芥川龍之介のこと、満州のこと、など日本のこともいくつか取り上げられていたが、どうも印象が薄い。歴史の流れとしては、昭和の初期の不況ということが、その後の日本の進路に大きく影響していたことにはなるだろう。このあたりのことについては、あまり掘り下げた言及はなかった。

それよりも、重要なのは、カラー化ということにある。好みの問題としては、私は、この種のカラー化には、あまり興味がない。もとの資料が白黒映像であるならば、それはそのまま受けとめておくべきだろうと思っている。

映像の世紀のシリーズでは、過去の映像記録の多くは白黒である。第二次大戦以前のものは、基本的にそうだといっていいだろう。

だが、中に色のついたものもある。

一つは、白黒フィルムに人手で着色してカラー化して見せるという、きわめて原始的な方法である。これも、初期の写真において、人手で着色したものもある。フィルムに着色するということもありえたのだろうと思う。思うこととしては、写真、映画という記録手段を人間が手にしてから、色のついたものを残したいという欲求があったことになる。これは、これとして、映像史として考えるべきところであろうか。

もう一つは、カラーフィルムの登場である。映像の世紀、新・映像の世紀など見た範囲でも、第二次大戦、太平洋戦争の記録映像のなかには、カラーフィルムで撮影したものが残っている。それも、戦争における悲惨な場面が多い。何もこんな悲劇的な場面を、わざわざカラーフィルムで撮影しなくてもいいではないか、と思いたくなるようなものもある。

以上の二つのカラー資料がある。今回のAIによる着色ということは、原則的に、もとの映像資料が白黒であることを前提にしている。この意味では、映像の世紀シリーズにおいて、今回の内容ぐらいが適当であったということかもしれない。

さて、映像の世紀は、四月からまた新しいシリーズが始まるようなのだが、見ることにしようか、どうしようか、ちょっと迷っているところでもある。

2022年3月31日記

先日(月曜日)の放送を録画しておいて、後日ゆっくりと見た。

このもとの放送(去年の再放送)は見ている。

やまもも書斎記 2021年4月16日

映像の世紀(3)「それはマンハッタンから始まった」

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/04/16/9367699

番組の内容それ自体については、昨年とさほど印象はかわらない。昨年書いたことを読みかえしてみて、さらに思ったことを書いておくならば、日本のことをどうとりあげるか、という視点の問題があるだろう。昭和天皇のこと、関東大震災のこと、芥川龍之介のこと、満州のこと、など日本のこともいくつか取り上げられていたが、どうも印象が薄い。歴史の流れとしては、昭和の初期の不況ということが、その後の日本の進路に大きく影響していたことにはなるだろう。このあたりのことについては、あまり掘り下げた言及はなかった。

それよりも、重要なのは、カラー化ということにある。好みの問題としては、私は、この種のカラー化には、あまり興味がない。もとの資料が白黒映像であるならば、それはそのまま受けとめておくべきだろうと思っている。

映像の世紀のシリーズでは、過去の映像記録の多くは白黒である。第二次大戦以前のものは、基本的にそうだといっていいだろう。

だが、中に色のついたものもある。

一つは、白黒フィルムに人手で着色してカラー化して見せるという、きわめて原始的な方法である。これも、初期の写真において、人手で着色したものもある。フィルムに着色するということもありえたのだろうと思う。思うこととしては、写真、映画という記録手段を人間が手にしてから、色のついたものを残したいという欲求があったことになる。これは、これとして、映像史として考えるべきところであろうか。

もう一つは、カラーフィルムの登場である。映像の世紀、新・映像の世紀など見た範囲でも、第二次大戦、太平洋戦争の記録映像のなかには、カラーフィルムで撮影したものが残っている。それも、戦争における悲惨な場面が多い。何もこんな悲劇的な場面を、わざわざカラーフィルムで撮影しなくてもいいではないか、と思いたくなるようなものもある。

以上の二つのカラー資料がある。今回のAIによる着色ということは、原則的に、もとの映像資料が白黒であることを前提にしている。この意味では、映像の世紀シリーズにおいて、今回の内容ぐらいが適当であったということかもしれない。

さて、映像の世紀は、四月からまた新しいシリーズが始まるようなのだが、見ることにしようか、どうしようか、ちょっと迷っているところでもある。

2022年3月31日記

『物語 ウクライナの歴史』黒川裕次/中公新書 ― 2022-04-02

2022年4月2日 當山日出夫(とうやまひでお)

黒川裕次.『物語 ウクライナの歴史-ヨーロッパ最後の大国-』(中公新書).中央公論新社.2002

https://www.chuko.co.jp/shinsho/2002/08/101655.html

話題の本というか、売れている本らしいので、読んでみることにした。

私のウクライナについての予備知識は、わずかである。旧ソ連の一部であった国、チェルノブイリ原発のある国、穀倉地帯……この程度のものである。連日、テレビのニュースで、ウクライナのことを報じているのだが、肝心のウクライナという国について知らないのはこころもとない。とにかく、手頃な本だろうと思って読んでみることにした。

この本が刊行されたのは、二〇〇二年である。ソ連の崩壊の後であるが、近年のクリミア半島をめぐる問題のおこる前の本ということになる。著者は、駐ウクライナ大使であった。その経験をもとに書かれている。ウクライナ、あるいは、ソ連、ロシアという国については、どちらかといえば友好的な立場で書かれているといっていいだろう。少なくとも、ロシアに対して、批判的な立場はとっていない。

ロシアがウクライナを侵略したということは、直接にはNATOの拡大をめぐる昨今のヨーロッパの状況ということもあるにちがいない。このあたりは、テレビなどでよく解説されるところである。だが、歴史的にさかのぼってウクライナとロシアは、どのような関係であったのか。また、現在のウクライナ人びとは、どのような歴史的経緯があって、今日のウクライナという国家を形成することになったのか、さらには、ウクライナの土地はどのような歴史があったのか……このようなことについて、概略を教えてくれる。

おそらく、ウクライナとロシアは、歴史的に友好国というよりも、愛憎相半ばする関係といっていいのかもしれない。といって、敵対してきたばかりの歴史でもない。

また、ポーランドなどとの関係をはじめとして、ウクライナから移住した人びとのすむ国としての、欧米の国々との関係も興味深いものがある。また、日本とも結びつきのある国であることが理解される。

この本は、二〇〇二年の本であるからこそ、今となっては貴重な記述になっているというべきであろうか。今の時点から、ウクライナとロシアの歴史を語るとするならば、とてもこのようには書けないだろう。そして、歴史は後戻りできない。これから書かれるかもしれない、ウクライナについての本は、もはや、この本のような視点はとることができないともいえる。

ともあれ、ウクライナのことを考えるうえで、読んでおいて損のない本だと思う。

2022年4月1日記

話題の本というか、売れている本らしいので、読んでみることにした。

私のウクライナについての予備知識は、わずかである。旧ソ連の一部であった国、チェルノブイリ原発のある国、穀倉地帯……この程度のものである。連日、テレビのニュースで、ウクライナのことを報じているのだが、肝心のウクライナという国について知らないのはこころもとない。とにかく、手頃な本だろうと思って読んでみることにした。

この本が刊行されたのは、二〇〇二年である。ソ連の崩壊の後であるが、近年のクリミア半島をめぐる問題のおこる前の本ということになる。著者は、駐ウクライナ大使であった。その経験をもとに書かれている。ウクライナ、あるいは、ソ連、ロシアという国については、どちらかといえば友好的な立場で書かれているといっていいだろう。少なくとも、ロシアに対して、批判的な立場はとっていない。

ロシアがウクライナを侵略したということは、直接にはNATOの拡大をめぐる昨今のヨーロッパの状況ということもあるにちがいない。このあたりは、テレビなどでよく解説されるところである。だが、歴史的にさかのぼってウクライナとロシアは、どのような関係であったのか。また、現在のウクライナ人びとは、どのような歴史的経緯があって、今日のウクライナという国家を形成することになったのか、さらには、ウクライナの土地はどのような歴史があったのか……このようなことについて、概略を教えてくれる。

おそらく、ウクライナとロシアは、歴史的に友好国というよりも、愛憎相半ばする関係といっていいのかもしれない。といって、敵対してきたばかりの歴史でもない。

また、ポーランドなどとの関係をはじめとして、ウクライナから移住した人びとのすむ国としての、欧米の国々との関係も興味深いものがある。また、日本とも結びつきのある国であることが理解される。

この本は、二〇〇二年の本であるからこそ、今となっては貴重な記述になっているというべきであろうか。今の時点から、ウクライナとロシアの歴史を語るとするならば、とてもこのようには書けないだろう。そして、歴史は後戻りできない。これから書かれるかもしれない、ウクライナについての本は、もはや、この本のような視点はとることができないともいえる。

ともあれ、ウクライナのことを考えるうえで、読んでおいて損のない本だと思う。

2022年4月1日記

『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第22週」 ― 2022-04-03

2022年4月3日 當山日出夫(とうやまひでお)

『カムカムエヴリバディ』第22週

https://www.nhk.or.jp/comecome/story/details/story_details_22.html

前回は、

やまもも書斎記 2022年3月27日

『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第21週」

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/03/27/9476119

このドラマも残すところ最終週のみとなった。いよいよ終盤である。この週を見て印象に残るのは、次の三人の人物。

第一に、五十嵐。

ひなたと別れた五十嵐は、アメリカにわたって映画の仕事につくことになった。そこで、どうにか成功したといえるのだろう。条映もかかわることになったハリウッド映画のことで、来日する。そして、ひなたと再開する。

第二に、雪衣。

岡山の雪衣は、死期がちかづいて、人生をふりかえる。雉真の家でのこと、安子とるいのことを思い出す。自分のせいで、安子とるいをひきはなすことになってしまったのではと後悔することになる。

このあたり、最後にむけての描き方だったと思う。さて、安子を拒絶したことになったるいは、そのことを今どう思っているのだろうか。

第三に、アニー。

どうもいわくありげである。どうやら大月の回転焼を食べて、深く感じるところがあったようだが、その理由は謎につつまれている。

以上の三人のことを思ってみる。

いよいよ来週が最終週である。最後に安子のその後のことがあきらかになるのだろうと思う。また、岡山でジョーがコンサートに出演することになるらしい。どのような最後となるのか、楽しみに見ることにしよう。

2022年4月2日記

『カムカムエヴリバディ』第22週

https://www.nhk.or.jp/comecome/story/details/story_details_22.html

前回は、

やまもも書斎記 2022年3月27日

『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第21週」

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/03/27/9476119

このドラマも残すところ最終週のみとなった。いよいよ終盤である。この週を見て印象に残るのは、次の三人の人物。

第一に、五十嵐。

ひなたと別れた五十嵐は、アメリカにわたって映画の仕事につくことになった。そこで、どうにか成功したといえるのだろう。条映もかかわることになったハリウッド映画のことで、来日する。そして、ひなたと再開する。

第二に、雪衣。

岡山の雪衣は、死期がちかづいて、人生をふりかえる。雉真の家でのこと、安子とるいのことを思い出す。自分のせいで、安子とるいをひきはなすことになってしまったのではと後悔することになる。

このあたり、最後にむけての描き方だったと思う。さて、安子を拒絶したことになったるいは、そのことを今どう思っているのだろうか。

第三に、アニー。

どうもいわくありげである。どうやら大月の回転焼を食べて、深く感じるところがあったようだが、その理由は謎につつまれている。

以上の三人のことを思ってみる。

いよいよ来週が最終週である。最後に安子のその後のことがあきらかになるのだろうと思う。また、岡山でジョーがコンサートに出演することになるらしい。どのような最後となるのか、楽しみに見ることにしよう。

2022年4月2日記

『日本語で読むということ』水村美苗/ちくま文庫 ― 2022-04-04

2022年4月4日 當山日出夫(とうやまひでお)

水村美苗.『日本語で読むということ』(ちくま文庫).筑摩書房.2022(筑摩書房.2009)

https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480438010/

水村美苗のエッセイ集である。『日本語が亡びるとき』の続編ということでもないようである。いろんな雑誌などに書いたものから、文学作品に関連するものを選んで編集してある。

水村美苗で読んだ本というと、『日本語が亡びるるとき』の他には、『続 明暗』がある。その経歴については、ひととおりの知識しかない。まあ、強いていえば、アメリカ育ちということもあるのだろう、日本文学について、ある意味で純粋にとらえているところがある。

文学エッセイ集として読んで面白い。なるほど、水村美苗の感覚で、この作品はこのように読むことができるのかと、いくつか興味深いところがある。

なかで、水村美奈が好きだと言っているもので、興味深かったのは、幸田文と山田洋次。

幸田文については、若いころにいくつかの作品を手にした記憶はあるのだが、あまりまとまってそれと意識して読んだということはない。この本を読んで、幸田文の書いたものを読みかえしてみたくなった。

山田洋次の映画は、はっきり言って私はあまり好きではない。確かに、「男はつらいよ」シリーズなど、「日本」というものを強く感じさせる。これについては、かなり好き嫌いがはっきりするのではないかと思っている。私は、山田洋次の描く「日本」というものを理解しないではないが、しかし、そこに共感してしまうことからは距離を置きたいと思っているのである。

全体として、文学を読むということの楽しみが何であるか、それを再認識させてくれるエッセイ集になっている。

2022年3月24日記

https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480438010/

水村美苗のエッセイ集である。『日本語が亡びるとき』の続編ということでもないようである。いろんな雑誌などに書いたものから、文学作品に関連するものを選んで編集してある。

水村美苗で読んだ本というと、『日本語が亡びるるとき』の他には、『続 明暗』がある。その経歴については、ひととおりの知識しかない。まあ、強いていえば、アメリカ育ちということもあるのだろう、日本文学について、ある意味で純粋にとらえているところがある。

文学エッセイ集として読んで面白い。なるほど、水村美苗の感覚で、この作品はこのように読むことができるのかと、いくつか興味深いところがある。

なかで、水村美奈が好きだと言っているもので、興味深かったのは、幸田文と山田洋次。

幸田文については、若いころにいくつかの作品を手にした記憶はあるのだが、あまりまとまってそれと意識して読んだということはない。この本を読んで、幸田文の書いたものを読みかえしてみたくなった。

山田洋次の映画は、はっきり言って私はあまり好きではない。確かに、「男はつらいよ」シリーズなど、「日本」というものを強く感じさせる。これについては、かなり好き嫌いがはっきりするのではないかと思っている。私は、山田洋次の描く「日本」というものを理解しないではないが、しかし、そこに共感してしまうことからは距離を置きたいと思っているのである。

全体として、文学を読むということの楽しみが何であるか、それを再認識させてくれるエッセイ集になっている。

2022年3月24日記

『鎌倉殿の13人』あれこれ「幼なじみの絆」 ― 2022-04-05

2022年4月5日 當山日出夫(とうやまひでお)

『鎌倉殿の13人』第13回「幼なじみの絆」

https://www.nhk.or.jp/kamakura13/story/13.html

前回は、

やまもも書斎記 2022年3月29日

『鎌倉殿の13人』あれこれ「亀の前事件」

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/03/29/9476834

源平の争乱前夜というあたりだろうか。見て印象に残っている人物としては、次の二人ぐらいをあげておきたい。

第一に、義仲。

これまで、木曽義仲は、ドラマに数多く登場してきていると思うが、そのなかで、今回の義仲は、断然とかっこいいと思う。これぞ源氏を率いて平家を滅ぼす武将であると感じさせる。まあ、『平家物語』で描かれる義仲も印象がふかいが、それとは別に、このドラマにおいては、重要な位置をしめるようだ。

それから巴御前もいい。なるほど義仲に惚れているという女性であり、武勇にすぐれているという雰囲気を出していた。

第二に、八重。

どうもこのドラマにおける八重という女性の位置づけが、今一つわからないところが、これまではあった。それが、ここにきて、北条義時が思いを寄せる女性であることが、今まで以上に明確になったかと感じる。史実で分かっていることはあるのだろうが、このドラマにおいて、八重という女性が、義時の人生にどう関わっていくことになるのか、興味津々というようになってきた。

以上の二人の人物が、この回を見て印象にのこっている。

それから、気になったこととしては、鎌倉の武士たちが、必ずしも頼朝(=鎌倉殿)に忠誠を尽くすとは限らないということもある。それぞれの武将には、それぞれの事情がある。鎌倉殿の御家人として、忠義一辺倒ということでもないようである。このあたり、実際の鎌倉時代の武士のあり方としてはどうだろうかと思ってみるのだが、ドラマとしては、これで面白い。

また、効果的に使われていたのは、和泉式部の歌。憶えたのは学生のときだったと思う。和泉式部は、天性の歌人だと強く感じる。

さて、いよいよ次週、源平の争乱が本格的にはじまる。続きを楽しみに見ることにしよう。

2022年4月4日記

『鎌倉殿の13人』第13回「幼なじみの絆」

https://www.nhk.or.jp/kamakura13/story/13.html

前回は、

やまもも書斎記 2022年3月29日

『鎌倉殿の13人』あれこれ「亀の前事件」

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/03/29/9476834

源平の争乱前夜というあたりだろうか。見て印象に残っている人物としては、次の二人ぐらいをあげておきたい。

第一に、義仲。

これまで、木曽義仲は、ドラマに数多く登場してきていると思うが、そのなかで、今回の義仲は、断然とかっこいいと思う。これぞ源氏を率いて平家を滅ぼす武将であると感じさせる。まあ、『平家物語』で描かれる義仲も印象がふかいが、それとは別に、このドラマにおいては、重要な位置をしめるようだ。

それから巴御前もいい。なるほど義仲に惚れているという女性であり、武勇にすぐれているという雰囲気を出していた。

第二に、八重。

どうもこのドラマにおける八重という女性の位置づけが、今一つわからないところが、これまではあった。それが、ここにきて、北条義時が思いを寄せる女性であることが、今まで以上に明確になったかと感じる。史実で分かっていることはあるのだろうが、このドラマにおいて、八重という女性が、義時の人生にどう関わっていくことになるのか、興味津々というようになってきた。

以上の二人の人物が、この回を見て印象にのこっている。

それから、気になったこととしては、鎌倉の武士たちが、必ずしも頼朝(=鎌倉殿)に忠誠を尽くすとは限らないということもある。それぞれの武将には、それぞれの事情がある。鎌倉殿の御家人として、忠義一辺倒ということでもないようである。このあたり、実際の鎌倉時代の武士のあり方としてはどうだろうかと思ってみるのだが、ドラマとしては、これで面白い。

また、効果的に使われていたのは、和泉式部の歌。憶えたのは学生のときだったと思う。和泉式部は、天性の歌人だと強く感じる。

さて、いよいよ次週、源平の争乱が本格的にはじまる。続きを楽しみに見ることにしよう。

2022年4月4日記

追記 2022年4月12日

この続きは、

やまもも書斎記 2022年4月12日

『鎌倉殿の13人』あれこれ「都の義仲」

https://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/04/12/9480918

この続きは、

やまもも書斎記 2022年4月12日

『鎌倉殿の13人』あれこれ「都の義仲」

https://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/04/12/9480918

沈丁花 ― 2022-04-06

2022年4月6日 當山日出夫(とうやまひでお)

水曜日なので写真の日。今日は沈丁花である。

前回は、

やまもも書斎記 2022年4月5日

桜

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/03/30/9477200

この花も毎年写している。ちょうど桜の花のころ、少し先立って咲きはじめるだろうか。そして、四月になってタケノコの出るころまで咲く。比較的花の時期は長いといっていい。

この花は独特の香りの強い花であるが、あいにく花の季節は花粉症のころと重なる。そのせいで、あまりこの花の香りを意識することはなくすごしてしまっている。

ちょうど桜の花が満開である。山吹を見ると、そろそろつぼみが見える。タンポポの花もあちらこちらに見えるようになってきた。藤の花はまだ咲かない。四月になって、春の花の季節になっている。

水曜日なので写真の日。今日は沈丁花である。

前回は、

やまもも書斎記 2022年4月5日

桜

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/03/30/9477200

この花も毎年写している。ちょうど桜の花のころ、少し先立って咲きはじめるだろうか。そして、四月になってタケノコの出るころまで咲く。比較的花の時期は長いといっていい。

この花は独特の香りの強い花であるが、あいにく花の季節は花粉症のころと重なる。そのせいで、あまりこの花の香りを意識することはなくすごしてしまっている。

ちょうど桜の花が満開である。山吹を見ると、そろそろつぼみが見える。タンポポの花もあちらこちらに見えるようになってきた。藤の花はまだ咲かない。四月になって、春の花の季節になっている。

Nikon D500

SIGMA APO MACRO 150mm F2.8 EX DG OS HSM

2022年4月5日記

映像の世紀バタフライエフェクト「モハメド・アリ 勇気の連鎖」 ― 2022-04-07

2022年4月7日 當山日出夫(とうやまひでお)

「映像の世紀」シリーズの新番組である。これも見ることにしようかと思っている。これまでに放送したものを基本に、テーマごとに再編集したもののようである。

第一回は、モハメド・アリ。モハメド・アリは、これまでの「映像の世紀」でも何度か登場してきていたと思う。その生いたちから始まって、ボクサーとしての栄光、公民権運動、ベトナム反戦、と描いていた。それから、それにからめて、メキシコ・シティーでのオリンピック。さらには、オバマ米国大統領のことにまで及んでいた。

ただ、意図的にかもしれないが、近年のBLM運動のことについては、言及がなかった。そのかわりなのかもしれないが、昨年の東京オリンピックの時の映像が使われていた。(これは、当然ながら、これまでの「映像の世紀」では登場していなかったものになる。)

モハメド・アリをメインにして、アメリカの黒人の人権問題の歴史であるのだが、やはりなにかものたりない。それは、一つには、キング牧師を中心とした公民権運動の大きな盛り上がりについてほとんど触れることがなかったこと。それから、近年のBLM運動について、これは全く言及がなかったことによるかと思う。

「映像の世紀」シリーズは、これまでの放送を、再放送などでそのほとんどすべてを見てきているはずである。このシリーズは、歴史というものに非常に批判的な目を持っていたと思う。その歴史への批判の目が、この新たなシリーズでどう継承されていくだろうか。

ともあれ、アメリカの黒人のことをあつかいながらも、最終的には、人間の普遍的人権の問題へとおよぶものであった。これはこれとして、一つの考え方だろうと思う。

次回は、科学者のことになるらしい。次回も見ることにしよう。

2022年4月6日記

「映像の世紀」シリーズの新番組である。これも見ることにしようかと思っている。これまでに放送したものを基本に、テーマごとに再編集したもののようである。

第一回は、モハメド・アリ。モハメド・アリは、これまでの「映像の世紀」でも何度か登場してきていたと思う。その生いたちから始まって、ボクサーとしての栄光、公民権運動、ベトナム反戦、と描いていた。それから、それにからめて、メキシコ・シティーでのオリンピック。さらには、オバマ米国大統領のことにまで及んでいた。

ただ、意図的にかもしれないが、近年のBLM運動のことについては、言及がなかった。そのかわりなのかもしれないが、昨年の東京オリンピックの時の映像が使われていた。(これは、当然ながら、これまでの「映像の世紀」では登場していなかったものになる。)

モハメド・アリをメインにして、アメリカの黒人の人権問題の歴史であるのだが、やはりなにかものたりない。それは、一つには、キング牧師を中心とした公民権運動の大きな盛り上がりについてほとんど触れることがなかったこと。それから、近年のBLM運動について、これは全く言及がなかったことによるかと思う。

「映像の世紀」シリーズは、これまでの放送を、再放送などでそのほとんどすべてを見てきているはずである。このシリーズは、歴史というものに非常に批判的な目を持っていたと思う。その歴史への批判の目が、この新たなシリーズでどう継承されていくだろうか。

ともあれ、アメリカの黒人のことをあつかいながらも、最終的には、人間の普遍的人権の問題へとおよぶものであった。これはこれとして、一つの考え方だろうと思う。

次回は、科学者のことになるらしい。次回も見ることにしよう。

2022年4月6日記

『日本語で書くということ』水村美苗/ちくま文庫 ― 2022-04-08

2022年4月8日 當山日出夫(とうやまひでお)

水村美苗.『日本語で書くということ』(ちくま文庫).筑摩書房.2022(筑摩書房.2009)

https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480438010/

先に読んだ『日本語で読むということ』につづけて読んだ。こちらの方は、どちらかというと、文学論、評論、研究というべき性質の文章を編集してある。読んでいろいろ面白いところがある。

第一に『行人』。

私は、漱石研究とか、近代文学研究とかからは、まったくの門外漢であるので、今どのように漱石の作品が論じられているのか、疎い。(今から強いて専門書や研究論文を読んでみようとも思っていない。ただ、好きで読むだけのことにしておきたいと思っている。)

なるほど『行人』というのは、このような解釈のできる作品なのかと、認識を新たにしたところがある。これまで、最後のHさんの手紙のところに描き出される、近代的知識人の苦悩……まあ、かなりステレオタイプのいい方になってしまうが……を軸に読んできた。が、『行人』という作品については、いろいろ多様な理解があることが分かる。

第二に『春琴抄』。

『春琴抄』は、最近、読みかえしている。おそらく、日本の近代文学における最高傑作の一つであろう。この小説の魅力が、「春琴伝」という架空の書物の部分と、春琴と佐助をめぐる語りの部分……この異質とでもいうべき部分の融合したところにある、これは、言われてみてなるほどそうだなと感じるところである。

その他、興味深い論考があるのだが、読んで印象に残るのは、上記の『行人』『春琴抄』についてのものである。

水村美苗の小説は、『続 明暗』は読んでいるのだが、他の作品は未読である。これを機会に、幸田文とか、また、水村美苗の小説など読んでおきたくなっている。

2022年3月24日記

https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480438010/

先に読んだ『日本語で読むということ』につづけて読んだ。こちらの方は、どちらかというと、文学論、評論、研究というべき性質の文章を編集してある。読んでいろいろ面白いところがある。

第一に『行人』。

私は、漱石研究とか、近代文学研究とかからは、まったくの門外漢であるので、今どのように漱石の作品が論じられているのか、疎い。(今から強いて専門書や研究論文を読んでみようとも思っていない。ただ、好きで読むだけのことにしておきたいと思っている。)

なるほど『行人』というのは、このような解釈のできる作品なのかと、認識を新たにしたところがある。これまで、最後のHさんの手紙のところに描き出される、近代的知識人の苦悩……まあ、かなりステレオタイプのいい方になってしまうが……を軸に読んできた。が、『行人』という作品については、いろいろ多様な理解があることが分かる。

第二に『春琴抄』。

『春琴抄』は、最近、読みかえしている。おそらく、日本の近代文学における最高傑作の一つであろう。この小説の魅力が、「春琴伝」という架空の書物の部分と、春琴と佐助をめぐる語りの部分……この異質とでもいうべき部分の融合したところにある、これは、言われてみてなるほどそうだなと感じるところである。

その他、興味深い論考があるのだが、読んで印象に残るのは、上記の『行人』『春琴抄』についてのものである。

水村美苗の小説は、『続 明暗』は読んでいるのだが、他の作品は未読である。これを機会に、幸田文とか、また、水村美苗の小説など読んでおきたくなっている。

2022年3月24日記

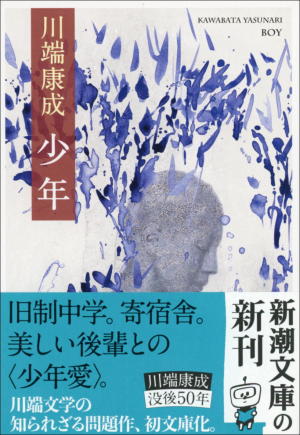

『少年』川端康成/新潮文庫 ― 2022-04-09

2022年4月9日 當山日出夫(とうやまひでお)

川端康成.『少年』(新潮文庫).新潮社.2022

https://www.shinchosha.co.jp/book/100106/

この文庫本が出たことによって、今年が、川場康成の没後五〇年であることを、改めて知った。たまたまであるが、今年は、新潮文庫で読むと決めて、これまでに、谷崎潤一郎を読んで、その次に、川端康成を読んできた。だいたい読んだところで、折良く新潮文庫で刊行になったので読んだということになる。

傑作である。読んで思うことは、やはり次の二点になるだろう。

第一に、素朴な疑問として、本当のことなのだろうかということ。

文学作品を読んで、どこまで事実に基づくことなのか詮索するのは、無意味なことはよく分かっているつもりではいる。しかし、この作品を読むと、どうしても気になる。作品中に出てくる、日記とか、昔の作文とか、これは本当のものなのだろうか。あるいは、そっくり作り物ということになるのだろうか。無意味な問いであることは承知のうえで、だが、どうしても読みながら気になったところである。

第二、傑作であること。

同性愛、少年愛の物語なのだが、なるほど、川端康成というのは、このような小説を書く作家であったのかと、認識を新たにしたところがある。これがそっくり作り物、フィクションとして書いたとするのならば、その文学的創造力に敬服するしかない。

ただ、この小説が刊行になったということは、時宜を得たものであることはたしかである。性をめぐる多様性ということが重視されるようになった社会において、文学の世界で、性をどのように描いてきたか、改めて振り返ってみる必要はあるにちがいない。

以上の二点のことを思ってみる。

さて、川端康成を順番に読んできて、だいた読んだだろうか。残っている作品としては、『掌の小説』がある。ときどき手にして読んでいる。川端康成の次は、三島由紀夫を読もうと思う。

2022年4月8日記

https://www.shinchosha.co.jp/book/100106/

この文庫本が出たことによって、今年が、川場康成の没後五〇年であることを、改めて知った。たまたまであるが、今年は、新潮文庫で読むと決めて、これまでに、谷崎潤一郎を読んで、その次に、川端康成を読んできた。だいたい読んだところで、折良く新潮文庫で刊行になったので読んだということになる。

傑作である。読んで思うことは、やはり次の二点になるだろう。

第一に、素朴な疑問として、本当のことなのだろうかということ。

文学作品を読んで、どこまで事実に基づくことなのか詮索するのは、無意味なことはよく分かっているつもりではいる。しかし、この作品を読むと、どうしても気になる。作品中に出てくる、日記とか、昔の作文とか、これは本当のものなのだろうか。あるいは、そっくり作り物ということになるのだろうか。無意味な問いであることは承知のうえで、だが、どうしても読みながら気になったところである。

第二、傑作であること。

同性愛、少年愛の物語なのだが、なるほど、川端康成というのは、このような小説を書く作家であったのかと、認識を新たにしたところがある。これがそっくり作り物、フィクションとして書いたとするのならば、その文学的創造力に敬服するしかない。

ただ、この小説が刊行になったということは、時宜を得たものであることはたしかである。性をめぐる多様性ということが重視されるようになった社会において、文学の世界で、性をどのように描いてきたか、改めて振り返ってみる必要はあるにちがいない。

以上の二点のことを思ってみる。

さて、川端康成を順番に読んできて、だいた読んだだろうか。残っている作品としては、『掌の小説』がある。ときどき手にして読んでいる。川端康成の次は、三島由紀夫を読もうと思う。

2022年4月8日記

『カムカムエヴリバディ』あれこれ「最終週」 ― 2022-04-10

2022年4月10日 當山日出夫(とうやまひでお)

『カムカムエヴリバディ』最終週

https://www.nhk.or.jp/comecome/story/details/story_details_23.html

前回は、

やまもも書斎記 2022年4月3日

『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第22週」

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/04/03/9478237

一〇〇年の物語が終わった。おそらく、三世代にわたり、一〇〇年の期間を描ききったということは、これまでの朝ドラの中で最長かもしれない。

まさに、一〇〇年にわたる、ラジオの物語であり、あんこの物語であり、英語の物語であり、時代劇の物語だあり、そして、ジャズの物語でもあった。一九二五年から、二〇二五年まで。昭和戦前からの、日本の近現代という時代を描いたことになる。

最後まで見て思うことはいろいあろある。一つだけ書いておくならば、最後の最後になって、この物語は、ひなたの英語講座のテキストであった……A long time ago からはじまる、長大な自分の家族の三代の物語が、メタレベルのフィクションとして語られた……うがってみるならば、このようにもとれる結末であった。

終わりになって、これまでに登場した人物のその後が描かれていて、それなりに結末がついていたのだが、一つ気になったのは、るいが大阪のクリーニング店で働いていたときに出会った弁護士の青年のその後が、わからないことである。

また、このドラマの音楽もよかった。渡辺貞夫、北村英治というそうそうたるメンバーであった。

たしかにこのドラマは、朝ドラのなかで傑作といっていい。

さて、次週からは、『ちむどんどん』である。沖縄が舞台のドラマになる。どのような沖縄を描くことになるのか。楽しみに見ることにしよう。

2022年4月9日記

『カムカムエヴリバディ』最終週

https://www.nhk.or.jp/comecome/story/details/story_details_23.html

前回は、

やまもも書斎記 2022年4月3日

『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第22週」

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/04/03/9478237

一〇〇年の物語が終わった。おそらく、三世代にわたり、一〇〇年の期間を描ききったということは、これまでの朝ドラの中で最長かもしれない。

まさに、一〇〇年にわたる、ラジオの物語であり、あんこの物語であり、英語の物語であり、時代劇の物語だあり、そして、ジャズの物語でもあった。一九二五年から、二〇二五年まで。昭和戦前からの、日本の近現代という時代を描いたことになる。

最後まで見て思うことはいろいあろある。一つだけ書いておくならば、最後の最後になって、この物語は、ひなたの英語講座のテキストであった……A long time ago からはじまる、長大な自分の家族の三代の物語が、メタレベルのフィクションとして語られた……うがってみるならば、このようにもとれる結末であった。

終わりになって、これまでに登場した人物のその後が描かれていて、それなりに結末がついていたのだが、一つ気になったのは、るいが大阪のクリーニング店で働いていたときに出会った弁護士の青年のその後が、わからないことである。

また、このドラマの音楽もよかった。渡辺貞夫、北村英治というそうそうたるメンバーであった。

たしかにこのドラマは、朝ドラのなかで傑作といっていい。

さて、次週からは、『ちむどんどん』である。沖縄が舞台のドラマになる。どのような沖縄を描くことになるのか。楽しみに見ることにしよう。

2022年4月9日記

最近のコメント