『街道をゆく 郡上・白川街道、堺・紀州街道 ほか』司馬遼太郎/朝日文庫 ― 2023-08-08

2023年8月8日 當山日出夫

司馬遼太郎.『街道をゆく 郡上・白川街道、堺・紀州街道 ほか』(朝日文庫).朝日新聞出版.2008

もとは、一九七二年から七三年、「週刊朝日」連載。

「街道をゆく」を読んでいる。始めは気の向いたところから読んでいたのだが、このごろは、最初の方から順番に読んでいこうかという気になっている。シリーズの四冊目になる。

収録するのは、

洛北街道

郡上・白川街道と越中街道

丹波篠山街道

堺・紀州街道

北国街道とその脇街道

一九七二年というと、高校生のころになる。高度経済成長、さらには、日本列島改造論の時代、戦後、日本の社会が大きく変わろうとしていたころとして、思い出される。どれも、紀行文として読んで面白い。

司馬遼太郎は、「観光」ということを忌避している。歴史上の著名な土地をめぐることはあっても、観光地としてではない。また、旅の予定を立てるときでも、新聞社のつてをたどって旅程を決めるということは、基本的にしていない。そこに行ってみたいと、地図を広げて考える、そんな旅である。

著者が旅先で感じとろうとしているのは、戦後になって大きく変わろうとしている、あるいは、変わってしまった日本の、古い光景と情趣と言っていいだろうか。そこに、司馬遼太郎ならではの、歴史講釈がふんだんに展開されることになる。

ただ、その歴史についての知識、歴史観というものも、今となってはちょっと古めかしい印象がある。このあたり、歴史学を専門にしている人が読めば、かなり不満に思うところがかなりあるかと思う。

しかし、紀行文としてはどれもいい。この本で、特に印象に残るのは、北国街道のあたり。街の蕎麦屋のシーンがいい。また、白川郷が現代のように観光地として整備される以前の様子をつづった文章もいい。どれも今となっては、貴重な歴史的な意味のある文学であると言えるだろう。

2023年7月11日記

もとは、一九七二年から七三年、「週刊朝日」連載。

「街道をゆく」を読んでいる。始めは気の向いたところから読んでいたのだが、このごろは、最初の方から順番に読んでいこうかという気になっている。シリーズの四冊目になる。

収録するのは、

洛北街道

郡上・白川街道と越中街道

丹波篠山街道

堺・紀州街道

北国街道とその脇街道

一九七二年というと、高校生のころになる。高度経済成長、さらには、日本列島改造論の時代、戦後、日本の社会が大きく変わろうとしていたころとして、思い出される。どれも、紀行文として読んで面白い。

司馬遼太郎は、「観光」ということを忌避している。歴史上の著名な土地をめぐることはあっても、観光地としてではない。また、旅の予定を立てるときでも、新聞社のつてをたどって旅程を決めるということは、基本的にしていない。そこに行ってみたいと、地図を広げて考える、そんな旅である。

著者が旅先で感じとろうとしているのは、戦後になって大きく変わろうとしている、あるいは、変わってしまった日本の、古い光景と情趣と言っていいだろうか。そこに、司馬遼太郎ならではの、歴史講釈がふんだんに展開されることになる。

ただ、その歴史についての知識、歴史観というものも、今となってはちょっと古めかしい印象がある。このあたり、歴史学を専門にしている人が読めば、かなり不満に思うところがかなりあるかと思う。

しかし、紀行文としてはどれもいい。この本で、特に印象に残るのは、北国街道のあたり。街の蕎麦屋のシーンがいい。また、白川郷が現代のように観光地として整備される以前の様子をつづった文章もいい。どれも今となっては、貴重な歴史的な意味のある文学であると言えるだろう。

2023年7月11日記

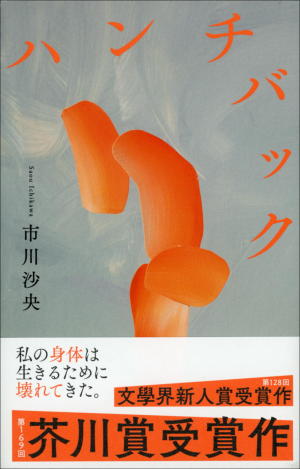

『ハンチバック』市川沙央 ― 2023-08-02

2023年8月2日 當山日出夫

市川沙央.『ハンチバック』.文藝春秋.2003

芥川賞である。

この作品については、いろいろな見方ができるだろう。純然とした文学として読むこともできるし、あるいは、著者の置かれた境遇、立場を考えながら読むこともできる。あるいは、障害者という、これまであまり文学作品で描いてこなかったテーマをあつかった作品として読むこともできる。

私としては、著者がどのような人物であるかを考慮しつつも、ただ、これは文学としてすぐれていると言っておきたい。文学とは何か、これは困難な問題であるが、少なくとも、人間とはなんであるかを書いている、このことは確かである。この意味において、この作品は、人間とは何か、それが障害者の視点からということもあるが、普遍的に、人間の本質をうがっている。

人間が、社会の中で生きて行くとはどういうことなのか、あるいは、「身体性」とはなんであるのか、さまざまに考えるところがある。

なお私は、この作品を紙の本で読んだ。見ると、Kindle版もある。Kindleは持っているが、ここ数年使ったことがない。やはり紙の本で読みたいと思う。

2023年8月1日記

芥川賞である。

この作品については、いろいろな見方ができるだろう。純然とした文学として読むこともできるし、あるいは、著者の置かれた境遇、立場を考えながら読むこともできる。あるいは、障害者という、これまであまり文学作品で描いてこなかったテーマをあつかった作品として読むこともできる。

私としては、著者がどのような人物であるかを考慮しつつも、ただ、これは文学としてすぐれていると言っておきたい。文学とは何か、これは困難な問題であるが、少なくとも、人間とはなんであるかを書いている、このことは確かである。この意味において、この作品は、人間とは何か、それが障害者の視点からということもあるが、普遍的に、人間の本質をうがっている。

人間が、社会の中で生きて行くとはどういうことなのか、あるいは、「身体性」とはなんであるのか、さまざまに考えるところがある。

なお私は、この作品を紙の本で読んだ。見ると、Kindle版もある。Kindleは持っているが、ここ数年使ったことがない。やはり紙の本で読みたいと思う。

2023年8月1日記

『街道をゆく モンゴル紀行』司馬遼太郎/朝日文庫 ― 2023-08-01

2023年8月1日 當山日出夫

司馬遼太郎.『街道をゆく モンゴル紀行』(朝日文庫).朝日新聞出版.2008

もとは一九七三年から七四年、「週刊朝日」連載。

一九七三年というと、まだ東西冷戦のまっただなかである。ソ連という国が厳然としてあり、モンゴルもまた社会主義国であった。

この当時、日本から直接モンゴルに行くことはできなかった。いったんソ連に入って、二回乗り換えて、ようやくモンゴルに到達する。その道中が、この当時のソ連とはこんなものだったのかと、今になっては、妙に懐かしく感じられるほど、まさに社会主義的、官僚的、非生産的、非効率的……およそサービスなどという概念が欠如した国であったことが分かる。

言うまでもなく、司馬遼太郎は、今の大阪大学外国語学部、その前は大阪外国語大学、そして、その前の学校で、モンゴル語を学んでいる。随所で、日本語とモンゴル語のことが出てくる。

草原と砂漠の国である。この地に暮らしてきた遊牧民の歴史に思いをはせている。そのスケールが、この文章では大きい。ジンギス・カンのモンゴル帝国、あるいは、それ以前における、中国の周辺にいた遊牧民族のことに話しがおよんでいる。東アジアの歴史を、遊牧民の立場から考えるところがある。この意味では、日本という国を稲作の国としてとらえている、他の「街道をゆく」の日本についてのものと、少しおもむきを異にする。

夜、満天の星空を見て、古来、草原と砂漠の民にとって、自然とはどんなものであったか思うあたりは興味深い。聖母マリアの処女懐胎の話しも、砂漠地帯において、このような星空を見ていれば納得できるものであったと思うあたり、司馬遼太郎の文学的感性が発揮されているところである。

遊牧の民に親近感をいだいているのだが……さて、今のモンゴルはどうなっているであろうか。おそらく、国際情勢として、中国とロシアの間にあってどう生きて行くかという選択になるのであろうし、社会の近代化にともなって、遊牧生活から定住生活に変わってきているのだろうと思う。

まったく個人的なことだが、以前、モンゴルからの留学生を教えたことがある。始めは日本語もたどたどしかったが、そのうち流暢に日本語を話すようになった。教えたのは、二年ほどの間だったが、今はどうしているだろうか。

2023年7月11日記

もとは一九七三年から七四年、「週刊朝日」連載。

一九七三年というと、まだ東西冷戦のまっただなかである。ソ連という国が厳然としてあり、モンゴルもまた社会主義国であった。

この当時、日本から直接モンゴルに行くことはできなかった。いったんソ連に入って、二回乗り換えて、ようやくモンゴルに到達する。その道中が、この当時のソ連とはこんなものだったのかと、今になっては、妙に懐かしく感じられるほど、まさに社会主義的、官僚的、非生産的、非効率的……およそサービスなどという概念が欠如した国であったことが分かる。

言うまでもなく、司馬遼太郎は、今の大阪大学外国語学部、その前は大阪外国語大学、そして、その前の学校で、モンゴル語を学んでいる。随所で、日本語とモンゴル語のことが出てくる。

草原と砂漠の国である。この地に暮らしてきた遊牧民の歴史に思いをはせている。そのスケールが、この文章では大きい。ジンギス・カンのモンゴル帝国、あるいは、それ以前における、中国の周辺にいた遊牧民族のことに話しがおよんでいる。東アジアの歴史を、遊牧民の立場から考えるところがある。この意味では、日本という国を稲作の国としてとらえている、他の「街道をゆく」の日本についてのものと、少しおもむきを異にする。

夜、満天の星空を見て、古来、草原と砂漠の民にとって、自然とはどんなものであったか思うあたりは興味深い。聖母マリアの処女懐胎の話しも、砂漠地帯において、このような星空を見ていれば納得できるものであったと思うあたり、司馬遼太郎の文学的感性が発揮されているところである。

遊牧の民に親近感をいだいているのだが……さて、今のモンゴルはどうなっているであろうか。おそらく、国際情勢として、中国とロシアの間にあってどう生きて行くかという選択になるのであろうし、社会の近代化にともなって、遊牧生活から定住生活に変わってきているのだろうと思う。

まったく個人的なことだが、以前、モンゴルからの留学生を教えたことがある。始めは日本語もたどたどしかったが、そのうち流暢に日本語を話すようになった。教えたのは、二年ほどの間だったが、今はどうしているだろうか。

2023年7月11日記

『木挽町のあだ討ち』永井紗耶子 ― 2023-07-27

2023年7月27日 當山日出夫

永井紗耶子.『木挽町のあだ討ち』.新潮社.2023

直木賞の作品ということで読んだ。これは直木賞に値する。

時代小説。連作短篇集である。江戸の木挽町の芝居小屋の近くで起こったあだ討ち。その関係者の語りが、いくつかの短篇として語られ、最後にそれがまとまって、ことの真相があきらかになる。小説の作り方としては、普通の構成である。

ただ、この作品の場合、最後の真相の部分はだいたい予想がつく。それに向けて、どのように話しをはこんでいくかが、作者の腕の見せどころということになる。そして、この作品の場合、成功している。

場所の設定が魅力的である。芝居小屋である。江戸時代においては、悪所である。日常とは異なる価値のある別世界でもある。また、出てくる登場人物も、悪所である芝居に引き寄せられるようにして集まってきた、いわくありげな過去を持つ人びと。

普通の世間の価値観とは別のところにある芝居小屋という、いわば次元の異なる状況設定が、この作品おおきな魅力になっている。

ちょっと気になることとしては、あるいは、現代の価値観からすると差別的ともとられかねない人物設定がある。が、これも、特に気にすることはないのかもしれない。もう今では、死語というべきなのかもしれない。

2023年7月26日記

直木賞の作品ということで読んだ。これは直木賞に値する。

時代小説。連作短篇集である。江戸の木挽町の芝居小屋の近くで起こったあだ討ち。その関係者の語りが、いくつかの短篇として語られ、最後にそれがまとまって、ことの真相があきらかになる。小説の作り方としては、普通の構成である。

ただ、この作品の場合、最後の真相の部分はだいたい予想がつく。それに向けて、どのように話しをはこんでいくかが、作者の腕の見せどころということになる。そして、この作品の場合、成功している。

場所の設定が魅力的である。芝居小屋である。江戸時代においては、悪所である。日常とは異なる価値のある別世界でもある。また、出てくる登場人物も、悪所である芝居に引き寄せられるようにして集まってきた、いわくありげな過去を持つ人びと。

普通の世間の価値観とは別のところにある芝居小屋という、いわば次元の異なる状況設定が、この作品おおきな魅力になっている。

ちょっと気になることとしては、あるいは、現代の価値観からすると差別的ともとられかねない人物設定がある。が、これも、特に気にすることはないのかもしれない。もう今では、死語というべきなのかもしれない。

2023年7月26日記

『草枕』夏目漱石/新潮文庫 ― 2023-07-25

2023年7月25日 當山日出夫

夏目漱石.『草枕』(新潮文庫).新潮社.1950(2005.改版)

ふと『草枕』が読みたくなって手にした。これまでに何度となく読んでいる。漱石の作品のなかで何が一番好きかというと、若いころは『猫』だった。それが、歳をとってきたせいかと思うが、『草枕』がいいと感じるようになった。若いときは、この作品は、どうにも衒学的な感じがあって、あまり好きになれなかったものである。しかし、今になって読むと、漱石がこの作品を書きながら感じていたであろう、詩情とでもいうべきものに共感するようになってきた。

主人公は、画工である。だが、俳句もつくれば、漢詩もつくる。この作品自体が、一つの芸術論になっていると読める。芸術ということについて考え出せばきりがないのだが、この『草枕』で書かれているような芸術の世界はたしかにあってよい。

悠然として南山を見る……なかに、この句がつかってある。憶えたのは、高校のときの古典の授業においてであったろうか。古典教育について、このごろ言われていることは知っているつもりである。特に、古典必要論を語ろうとは思わないが、しかし、若いときに、古典をならい、歳をとってからそれが引用されている作品を読む、時間を飛び越えて、共鳴する詩の世界がある。このような楽しみを、これからの子供たちから奪うことは、あってはならないだろうと思う。

2023年7月8日記

『街道をゆく 神戸・横浜散歩、芸備の道』司馬遼太郎/朝日文庫 ― 2023-07-15

2023年7月15日 當山日出夫

司馬遼太郎.『街道をゆく 神戸・横浜散歩、芸備の道』(朝日文庫).朝日新聞出版.2009

https://publications.asahi.com/kaidou/21/index.shtml

もとは、一九七九年、一九八二年に「週刊朝日」連載。

収録するのは、

「芸備の道」

「神戸散歩」

「横浜散歩」

この連載のころ、私は大学院の学生だったことになる。

読んでいろいろ思うところはある。「芸備散歩」では、地名の語源考証が出てきたりするのだが、どうもこのあたりは、国語学、日本語学の立場から考えて、どうかなと思うところがある。まあ、司馬遼太郎の週刊誌エッセイということで、読み流しておくことにする。

安芸の一向宗のことが出てくる。これまでに読んだ「街道をゆく」シリーズのなかでも、一向宗、あるいは、親鸞や蓮如の思想というものについて、触れることがいくつかあった。日本の仏教史のなかでは、重要であることは確かだが、しかし、どこか異質なものを感じると言っていいだろうか。司馬遼太郎の宗教観としては、(これまでに読んだところでいうと)奈良の東大寺、比叡山、それから、京都の大徳寺あたりを語ったところに、その真骨頂があるように思う。

これを読んでも、一昔、二昔まえの、中国山地の山間の街……三次のことが出てくるのだが……あたりの風景の描写が非常にいい。今ではもう失われてしまった風景であるかもしれない。

つづけて、神戸、それから、横浜と歩いている。ともに、幕末、明治になって開港され、近代になって発展した港街である。強いて、近世以前の歴史をたどろうと思えばできなくもないのだろうが、ここでは、基本的に近代以降に出来た新しい街ということで書いてある。

神戸についての文章を読んで、ケミカル・シューズが神戸の地場産業であることは知っていたが、その由来についてはあまり考えたことがなかった。日本における朝鮮人、韓国人のはたした役割の一つであることが知られる。なかに、青丘文庫のことが出てくる。これは、調べてみると現在では神戸市に移管されて、コレクションは保存活用されているらしい。(おそらく近代の朝鮮、韓国の歴史に詳しいひとなら、当たり前のことであるかもしれないが。)

横浜には行ったことはあるが、数えるほどである。若いころ、港の氷川丸を目にしたという記憶があるのだが、今となっては定かではない。近代になってからの港湾都市としての横浜の概略をなぞることができる文章である。

2023年7月4日記

https://publications.asahi.com/kaidou/21/index.shtml

もとは、一九七九年、一九八二年に「週刊朝日」連載。

収録するのは、

「芸備の道」

「神戸散歩」

「横浜散歩」

この連載のころ、私は大学院の学生だったことになる。

読んでいろいろ思うところはある。「芸備散歩」では、地名の語源考証が出てきたりするのだが、どうもこのあたりは、国語学、日本語学の立場から考えて、どうかなと思うところがある。まあ、司馬遼太郎の週刊誌エッセイということで、読み流しておくことにする。

安芸の一向宗のことが出てくる。これまでに読んだ「街道をゆく」シリーズのなかでも、一向宗、あるいは、親鸞や蓮如の思想というものについて、触れることがいくつかあった。日本の仏教史のなかでは、重要であることは確かだが、しかし、どこか異質なものを感じると言っていいだろうか。司馬遼太郎の宗教観としては、(これまでに読んだところでいうと)奈良の東大寺、比叡山、それから、京都の大徳寺あたりを語ったところに、その真骨頂があるように思う。

これを読んでも、一昔、二昔まえの、中国山地の山間の街……三次のことが出てくるのだが……あたりの風景の描写が非常にいい。今ではもう失われてしまった風景であるかもしれない。

つづけて、神戸、それから、横浜と歩いている。ともに、幕末、明治になって開港され、近代になって発展した港街である。強いて、近世以前の歴史をたどろうと思えばできなくもないのだろうが、ここでは、基本的に近代以降に出来た新しい街ということで書いてある。

神戸についての文章を読んで、ケミカル・シューズが神戸の地場産業であることは知っていたが、その由来についてはあまり考えたことがなかった。日本における朝鮮人、韓国人のはたした役割の一つであることが知られる。なかに、青丘文庫のことが出てくる。これは、調べてみると現在では神戸市に移管されて、コレクションは保存活用されているらしい。(おそらく近代の朝鮮、韓国の歴史に詳しいひとなら、当たり前のことであるかもしれないが。)

横浜には行ったことはあるが、数えるほどである。若いころ、港の氷川丸を目にしたという記憶があるのだが、今となっては定かではない。近代になってからの港湾都市としての横浜の概略をなぞることができる文章である。

2023年7月4日記

『出世と恋愛』斎藤美奈子/講談社現代新書 ― 2023-07-13

2023年7月13日 當山日出夫

斎藤美奈子.『出世と恋愛-近代文学で読む男と女-』(講談社現代新書).講談社.2023

論じてあるのは、

夏目漱石『三四郞』

森鷗外『青年』

田山花袋『田舎教師』

武者小路実篤『友情』

島崎藤村『桜の実の熟する時』

細井和喜蔵『奴隷』

徳冨蘆花『不如帰』

尾崎紅葉『金色夜叉』

伊藤左千夫『野菊の墓』

有島武郎『或る女』

菊池寛『真珠夫人』

宮本百合子『伸子』

読んだことのある作品もあれば、名前だけ知っている作品もある。この本で始めて知った作品もある。が、総じて、近代文学のなかで代表的な小説を集めてあると言っていいだろう。

著者は断定する。

1.主人公は地方から上京してきた青年である。

2.彼は都会的な女性に魅了される。

3.しかし彼は何もできずに、結局ふられる。

近代日本の青春小説は、みんなこのようであるとする。

なるほどそう言われてみればそうかなと思って読むことになる。そして、この断定が一定の説得力を持つ。

近代日本の恋愛小説史であり、文学史の概略であり、全体として非常によくまとまっていると思う。部分的には異論はあるかと思うのだが、日本近代の青春小説、恋愛小説とはどんなものであるのか、おおざっぱに考えて見たいという向きには、適当な本ではないだろうか。

2023年7月12日記

『街道をゆく 陸奥のみち、肥薩のみち ほか』司馬遼太郎/朝日文庫 ― 2023-07-12

2023年7月12日 當山日出夫

司馬遼太郎.『街道をゆく 陸奥のみち、肥薩のみち ほか』(朝日文庫).朝日新聞出版.2008

https://publications.asahi.com/kaidou/03/index.shtml

「街道をゆく」のシリーズとしては、三冊目になる。一九七二年、「週刊朝日」連載。

収録するのは、

「陸奥のみち」

「肥薩のみち」

「河内みち」

「陸奥のみち」では、東北地方を行く。主に岩手県、旧南部藩の地域である。安藤昌益のこと、高山彦九郎のことなど出てくる。久慈のことも登場する。たまたま、NHKの朝ドラの再放送で「あまちゃん」をやっているので見ている。司馬遼太郎が旅したころの久慈の街は、こんなふうだったかと思うところがある。ドラマで描いている、過疎に悩む地方という感じではない。

「肥薩のみち」では、熊本から鹿児島への旅になる。ちょうど司馬遼太郎が、『翔ぶが如く』を書いていたときのことである。この小説は、若いころに読んでいる。この本においても、熊本それから薩摩という地域について、考えをめぐらせている。

「河内みち」では、司馬遼太郎の住まいしている河内のことが語られる。印象深いのは、高貴寺のこと。「律」の寺である。観光化することをこばんでいる。ここで、慈雲のことが出てくる。若いとき、国語史の資料という観点からであるが、慈雲の書いたものを手にしたことを思い出す。これは、探せば今でも持っているはずの本である。

この本でも、基本的に司馬遼太郎史観というものが、かなり理屈っぽく語られるところがある。司馬遼太郎は、日本の歴史を、米作を軸に考えようとしている。東北の南部藩というような、たびたび冷害にみまわれながらも、米作を基本としてなりたった経緯を考えている。たぶん、今の歴史学の考え方からするならば、米作以外の産業をもっと考慮することになるだろうとは思うのだが。

司馬遼太郎の書いていることに、同意できるところもあるし、できかねるところもある。しかし、司馬遼太郎の死後、三〇年近くがたった今から読んでみると、この文章が書かれた時代、一九七〇年代のはじめごろ……もう今から五〇も前のことになる……その時代の日本の雰囲気を伝えてくれるものとして読める。これはこれとして、貴重な記録としての紀行文になっていると思う。

2023年7月3日記

https://publications.asahi.com/kaidou/03/index.shtml

「街道をゆく」のシリーズとしては、三冊目になる。一九七二年、「週刊朝日」連載。

収録するのは、

「陸奥のみち」

「肥薩のみち」

「河内みち」

「陸奥のみち」では、東北地方を行く。主に岩手県、旧南部藩の地域である。安藤昌益のこと、高山彦九郎のことなど出てくる。久慈のことも登場する。たまたま、NHKの朝ドラの再放送で「あまちゃん」をやっているので見ている。司馬遼太郎が旅したころの久慈の街は、こんなふうだったかと思うところがある。ドラマで描いている、過疎に悩む地方という感じではない。

「肥薩のみち」では、熊本から鹿児島への旅になる。ちょうど司馬遼太郎が、『翔ぶが如く』を書いていたときのことである。この小説は、若いころに読んでいる。この本においても、熊本それから薩摩という地域について、考えをめぐらせている。

「河内みち」では、司馬遼太郎の住まいしている河内のことが語られる。印象深いのは、高貴寺のこと。「律」の寺である。観光化することをこばんでいる。ここで、慈雲のことが出てくる。若いとき、国語史の資料という観点からであるが、慈雲の書いたものを手にしたことを思い出す。これは、探せば今でも持っているはずの本である。

この本でも、基本的に司馬遼太郎史観というものが、かなり理屈っぽく語られるところがある。司馬遼太郎は、日本の歴史を、米作を軸に考えようとしている。東北の南部藩というような、たびたび冷害にみまわれながらも、米作を基本としてなりたった経緯を考えている。たぶん、今の歴史学の考え方からするならば、米作以外の産業をもっと考慮することになるだろうとは思うのだが。

司馬遼太郎の書いていることに、同意できるところもあるし、できかねるところもある。しかし、司馬遼太郎の死後、三〇年近くがたった今から読んでみると、この文章が書かれた時代、一九七〇年代のはじめごろ……もう今から五〇も前のことになる……その時代の日本の雰囲気を伝えてくれるものとして読める。これはこれとして、貴重な記録としての紀行文になっていると思う。

2023年7月3日記

『街道をゆく 大徳寺散歩、中津・宇佐のみち』司馬遼太郎/朝日文庫 ― 2023-07-10

2023年7月10日 當山日出夫

司馬遼太郎.『街道をゆく 大徳寺散歩、中津・宇佐のみち』(朝日文庫).朝日新聞出版.2009

https://publications.asahi.com/kaidou/34/index.shtml

もとは、一九八九年に「週刊朝日」連載。

司馬遼太郎の「街道をゆく」シリーズは、基本的に褒める文章でつづっている。まれに批判的な文言が出てきても、その多くは昭和の軍隊であったりである。この本の「大徳寺散歩」を読んで感じることは、大徳寺とその塔頭を禅寺として褒めて書いていることである。私の目で読んで、ちょっと褒めすぎではないかという感じがしないでもない。

だが、大徳寺を評価する視点の背後にあるのは、当時の世相、今でいうバブル景気への批判的眼差しと言っていいだろう。浮かれた世のなかにあって、観光地化することを拒否し続けている、大徳寺がたっとく思える。

「中津・宇佐のみち」で言及されるのは、宇佐八幡、黒田官兵衛、それから、福澤諭吉である。司馬遼太郎が、福澤諭吉を書くとこんなふうに評価することになるのかと、これは興味深いところがある。その合理的精神のゆえんを、「自伝」に読み解いている。

2023年7月2日記

https://publications.asahi.com/kaidou/34/index.shtml

もとは、一九八九年に「週刊朝日」連載。

司馬遼太郎の「街道をゆく」シリーズは、基本的に褒める文章でつづっている。まれに批判的な文言が出てきても、その多くは昭和の軍隊であったりである。この本の「大徳寺散歩」を読んで感じることは、大徳寺とその塔頭を禅寺として褒めて書いていることである。私の目で読んで、ちょっと褒めすぎではないかという感じがしないでもない。

だが、大徳寺を評価する視点の背後にあるのは、当時の世相、今でいうバブル景気への批判的眼差しと言っていいだろう。浮かれた世のなかにあって、観光地化することを拒否し続けている、大徳寺がたっとく思える。

「中津・宇佐のみち」で言及されるのは、宇佐八幡、黒田官兵衛、それから、福澤諭吉である。司馬遼太郎が、福澤諭吉を書くとこんなふうに評価することになるのかと、これは興味深いところがある。その合理的精神のゆえんを、「自伝」に読み解いている。

2023年7月2日記

『転落』カミュ/前山悠(訳)/光文社古典新訳文庫 ― 2023-07-09

2023年7月9日 當山日出夫

カミュ.前山悠(訳).『転落』(光文社古典新訳文庫).光文社.2023

https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334754778

『転落』の新しい訳である。むかし、新潮文庫版で読んだことは覚えているのだが、この作品についてさほど鮮明な記憶はなかった。今回、光文社古典新訳文庫で新しく訳がでたので、読んでみることにした。

これほど面白い小説だったのか、というのがまず思うことである。アムステルダムの夜、酒場、そこで語られる物語……この語りのなかに思わず引きこまれて読んでしまう。小説としての面白さということでも一級の作品であることが理解される。

そして思うことは、この小説の語りはいったい何なのだろう。寓話のかたまりのような印象をうける。『ペスト』とか『異邦人』とか読んだ印象が残っているせいかもしれない。カミュの作品にあることばをそのまま単純に受けとめるのではなく、そこに隠された寓意というものを詮索したくなる。

全体を通しての語りのうまさ、物語的面白さ、それと、寓意……これがないまぜになったところにこの作品の魅力があるといってよい。

ただ、今になって、その寓意の意味するところを詮索して読んでみようという気にもならないでいる。小説的な面白さだけで、私には十分である。

2023年4月3日記

https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334754778

『転落』の新しい訳である。むかし、新潮文庫版で読んだことは覚えているのだが、この作品についてさほど鮮明な記憶はなかった。今回、光文社古典新訳文庫で新しく訳がでたので、読んでみることにした。

これほど面白い小説だったのか、というのがまず思うことである。アムステルダムの夜、酒場、そこで語られる物語……この語りのなかに思わず引きこまれて読んでしまう。小説としての面白さということでも一級の作品であることが理解される。

そして思うことは、この小説の語りはいったい何なのだろう。寓話のかたまりのような印象をうける。『ペスト』とか『異邦人』とか読んだ印象が残っているせいかもしれない。カミュの作品にあることばをそのまま単純に受けとめるのではなく、そこに隠された寓意というものを詮索したくなる。

全体を通しての語りのうまさ、物語的面白さ、それと、寓意……これがないまぜになったところにこの作品の魅力があるといってよい。

ただ、今になって、その寓意の意味するところを詮索して読んでみようという気にもならないでいる。小説的な面白さだけで、私には十分である。

2023年4月3日記

最近のコメント