『渋江抽斎』森鷗外 ― 2018-07-07

2018-07-07 當山日出夫(とうやまひでお)

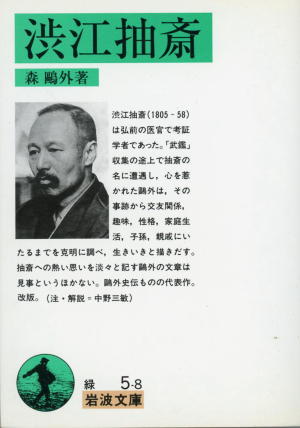

森鷗外.『渋江抽斎』(岩波文庫).岩波書店.1940(改版.1999)

https://www.iwanami.co.jp/book/b249228.html

東京国立博物館での森鷗外の展示を見て、この本を読んでおきたくなった。

やまもも書斎記 2018年6月23日

東京国立博物館「帝室博物館総長森鷗外の筆跡」を見てきた

http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/06/23/8900996

『渋江抽斎』は、鷗外の岩波版「全集」も「選集」も、それから、「歴史文学集」も持っている。なかで、一番、手軽に読める本、そして、注釈がついている本ということで、岩波文庫の新しい版で読むことにした。

読み直すのは何回目になるだろうか。やはりこの本は、何度読んでも面白い。

その理由としては、次の二点だろうか。

第一は、鷗外は、渋江抽斎を、同時代の人間であるかのように見なしている。そもそも、この本の発端は、鷗外が、武鑑を集めていくなかで、見いだした、渋江氏という名前の探索から始まる。

有名な一節、

「もし抽斎がわたくしのコンタンポランであったならば、二人の袖は横町の溝板の上ですれ合ったはずである。」(その六、p.24)

この感覚を、その後さらにおよそ一世紀を経た今でも、なにがしか共有できる、ぎりぎりのところにあるのかもしれない。

第二は、(これは、誰かがこの作品について書いていたことで覚えていることなのだが……その誰かは忘れてしまった……)『渋江抽斎』は、ドキュメンタリー、ノンフィクションとしての方法論で書かれている。言われてみれば、たしかにそのとおりである。武鑑の収集で目にした人物の事跡を追って、鷗外は探索の手を伸ばしている。その探索の跡にしたがって、この作品は展開する。

まさに、ノンフィクションとしての面白さ、である。

以上の二点が、この作品についての、面白さ……私なりに感じる……の要因であろうかと思う。

だが、これも、(強いて言うならということだが)、江戸時代の漢詩文、あるいは、考証学という世界がどんなものであったか、ある程度のなじみがないと、この作品世界の中に入っていけないかもしれない。ただ、私の場合、大学の時に勉強したのが、国語学を軸とした、周辺の文献学のあたり……その他には、折口信夫につらなる民俗学があるのだが……であったことが、幸いに、予備知識として役にたっているということがある。

渋江抽斎といえば、『経籍訪古志』なのであるが、この本が、だいたいどのような本であるかは、学生の時に勉強した知識のなかにある。といっても、これを精読したというところまではしてはいないけれど。

そして、先日、東京国立博物館での鷗外の展示を見て、晩年の鷗外が、どのような知的環境のなかにあったか、その一端に触れることによって、さらに、興味関心がたかまったということもある。

ともあれ、『渋江抽斎』は、とにかく面白い。この作品を面白いと思って読める、読書の感覚というものを、なんとか継承していきたいものであると思う。さらにつづけて『伊沢蘭軒』『北条霞亭』と読もうと思っている。それから、中村真一郎の著作なども。

そういえば、去年の夏、いまごろのことであったろうか、中村真一郎『頼山陽とその時代』(上・下、ちくま学芸文庫)を読んだのであった。この本について、何か、感じたことを文章に書いておきたいと思って、まだはたしていない。これも、できれば、さらに再々読しておきたい本の一つである。

最近のコメント